ぜひ 体験して、 その技術と 伝統を 自分の 手で 感じてください。

location_on

Ogawa Town Washi Experience Learning Center

226 Ogawa, Ogawa-cho, Hiki-gun, Saitama 355-0321

2.武州正藍染(ぶしゅうしょうあいぞめ)

藍染めというのは、 藍という 植物を 使った 染め物です。 日本では、 江戸時代ごろから 全国で たくさんの 人が 作っていました。

埼玉県では、 羽生市など、北の 地域で 昔から 藍染めを してきました。それが 武州正藍染です。 この地域では、 木綿と 藍を たくさん 育てていて、 農業を しない 時期に 家族の 服を 作ったのが 始まりだそうです。 武州正藍染は、 洗うと もっと いい感じに なって、 使うのが 楽しくなる 染め物です。

武州正藍染の 70%が 糸を 染める 糸染めという 方法を 使っています。 糸の 中まで 深く 色が 入って、 手作りだから できる 色の 違いが、 自然な ストライプの 模様を 作ります。 これは「青縞(あおじま)」といって、 たくさんの ファンが います。

武州正藍染の 名前を 知らない 人も、 日本人だったら、 一度は 武州正藍染の 製品を 見たことが あるでしょう。それは、 剣道を する人が 着る 服です。約 80%が 武州正藍染だと 言われています。 美しいのは もちろんですが、 とても 強いので、 日本で 剣道を する たくさんの 人が、 武州正藍染の 服を 着ています。

強くて、着た時に 気持ちいいので、 昔から 長い間、 人々が 愛してきた 藍染め。 今は、服や 小物、 インテリア製品も 作っています。 もっと 使うと、もっと いい 感じになる 武州正藍染を ぜひ 埼玉で 見つけてください。

location_on

Kojima Dyeing and Weaving Industry Co., Ltd.

642-2, Kobe, Hanyu City, Saitama Prefecture 348-0024

3.秩父銘仙

秩父銘仙は、絹(silk)から 作った 布の 1つです。 埼玉県は 昔から 蚕(silkworm)から 絹を 作る 産業が 多くあって、 品質がいい 絹の 製品を たくさん 作ってきました。

もともとは、「いい製品」という 意味の 「銘撰」の 漢字でしたが、 時間が 経って、 今の 「銘仙」に なりました。

他の 製品と 違うのは、 「ほぐし捺染」という 方法を つかうことです。 糸の 時に 染めるので、 表と 裏が 同じ 模様に なります。

見る 方向によって、 色が 変わるので、 秩父銘仙の 製品を 見つけたら、 試してみてください。

秩父市にある ちちぶ銘仙館では、 秩父銘仙の 作り方が 見られるだけではなくて、 実際に いろいろな 体験を することができます。

体験ブースは 3か所。 型染めや 手織り、 藍染めなどの 3つを 体験することが できます。

お店では、 秩父銘仙の 布や 服、 コースターなどを 買うことが できます。 おみやげにも オススメです。。

蚕の繭

location_on

28-1 Kumagimachi, Chichibu City, Saitama Prefecture 368-0032

Located in Chichibu City, Saitama Prefecture, this facility exhibits Japanese textile culture. Inside the museum, you can experience the charm of traditional crafts through exhibitions of the history, techniques, and works of textiles, and workshops are also held, so you can experience hand-weaving techniques. Chichibu Meisenkan is a valuable place where you can learn about traditional Japanese crafts.

4.押絵羽子板

日本には、 羽根つきという お正月の 遊びが あります。 植物の 種に 鳥の 羽を 付けた “羽根”を 板で 飛ばす 遊びです。 その板は 羽子板といって、 日本では 新しい 年の 縁起(Luck)が いいものと 言われています。 春日部市の 押絵羽子板は、 浮世絵の 画家が 描いた 役者の 絵を 羽子板に 付けたのが はじまりです。

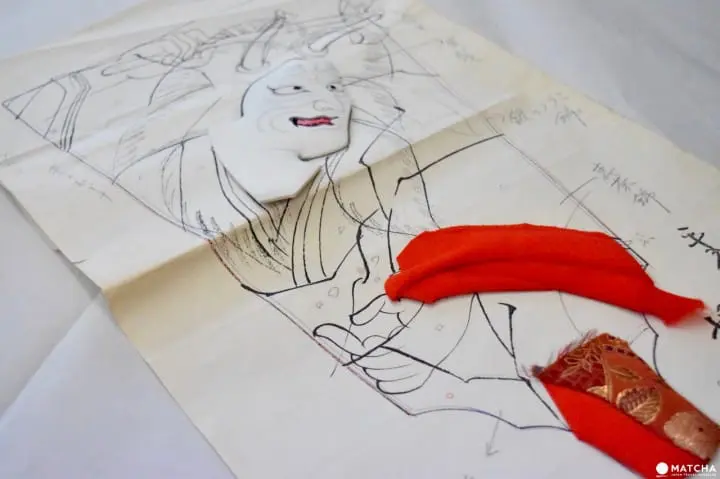

押絵というのは、 型に 切った 厚い 紙に、 綿を のせて、 きれいな 布で 包んで、 ほかの物に 貼ったもの。その 細かい 仕事の ステップを 見てみましょう。

押絵羽子板が できるまで

押絵羽子板が できるまでに、 4つの ステップが あって、 作る 人も ステップによって 違います。

まず、 羽子板の 板を 切る 木地師が 羽子板の 形に 木を 切ります。

羽子板の 裏の 絵を 描く 裏絵師が、 縁起のいい 絵や、 テーマにあった 絵を 描きます。

面相師が デザインを して、 人の 顔を 描きます。

最後に “押絵師”が 綿を 布で 包んだ パーツを 作って、 パズルのように 貼っていくと 完成です。

贈り物や 縁起物にも

見て 楽しむのは もちろん、 子どもの 誕生日の プレゼントや、 部屋に 飾るものなど、 いろいろな 種類が あります。

押絵羽子板の 専門の 店 「秀花」や、 埼玉県内の 人形屋で 買うことが できます。

5.岩槻の人形

さいたま市岩槻区で 作っている 人形は、 江戸木目込人形と 衣装着人形の 2つが あります。 桐という 木の 粉を 固めて 作る 人形は、 壊れにくくて、 長い時間、 ずっときれいです。

その 人形を 作る ステップと、 人形の すばらしい 点を 紹介します。

※ 写真は 全部 岩槻人形組合から

江戸木目込人形

木目込人形とも 言います。 人形の 体の 部分に 線を 彫って(carve)、そこに 布を 埋めていく 人形です。 まず、 粘土(clay)で 人形の 型を 作ります。 そこに 桐の 粉を 詰めて、 人形の 体を 作ります。 それを 乾かしてから、 特別な ナイフで 表面を きれいにして、 白い 粉を ぬります。 そのあと、 布を 埋めるために、 線を 彫ります。

線に 布を 埋めていって、 最後に 着物を 着せて、 完成です。

衣装着人形

美しい 着物を 着た 人形です。 縛って 固めた わら(straw)に 和紙を はって、 手や 足を 付けます。 そのあとで、 着物を 着せます。

着物は 京都の 西陣織など、 とても 豪華な 布を 使います。

作る 人が、 とても ていねいに 着物を 着せて、完成です。