西予市宇和町の歴史を辿る「宇和先哲記念館」

卯之町の町並みにある宇和先哲記念館は、西予市宇和町の基盤を創った人々を紹介している施設。毎年、日本の伝統的な行事の「ひなまつり」や「端午の節句」の企画展が行われ、多くの方で賑わいます。本館の魅力を、偉人の紹介を交えながら紹介します。

-

目次

- 宇和先哲記念館とは

- これだけは押さえたい人物3選

- 季節限定の楽しみ方~ひなまつり展と端午の節句展~

- 10月22日は卯之町の秋祭り

- レンタルスペースを利用しよう

- まとめ

- 【番外編】レンタル着物は文化の里休憩所で

- 【人物番外編】より詳しく知りたい人へ

宇和先哲記念館とは

「先哲」とは、歴史に関わる偉人、賢人をあらわす言葉です。常設展示室では、宇和町のために尽力した人々を紹介。日本の伝統行事であるひなまつりや端午の節句の季節展示や、絵画、書などの展示も楽しめます。ほかにも、レンタルスペースを貸出しています。

これだけは押さえたい人物3選

国の重要伝統的建造物群保存地区の卯之町の町並みは「歴史と文化の町」といわれ、「新しいものを受け入れる柔軟性」も持ち合わせています。その原点が、江戸時代後期にこの町で開業医をしていた二宮敬作です。町民の教育に対する意識の高さは、このころから培われてきたものです。

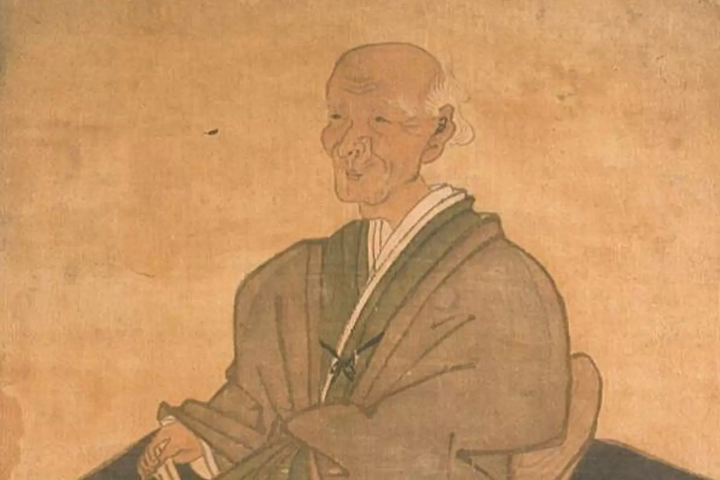

二宮 敬作 (1804年-1862年) 医者、植物学者

シーボルトの弟子であった二宮敬作は、卯之町で22年間、蘭方医(手術ができる医者)として活躍。楠本イネに産科医になることをすすめ、医学の基礎を教えました。大念寺(現在の西予市宇和町にある光教寺)に薬草園を開園したことでも知られています。また、測量機器で富士山の高度を計測したという逸話があり、その誤差はわずか18.5メートルです。

楠本 イネ (1827-1903) 医者

シーボルトの娘の楠本イネは、18歳の時に卯之町で開業医をしていた二宮敬作から、医術の基礎を学びました。その後、日本人女性ではじめて手術のできるお医者さんとして活躍。福沢諭吉のすすめで、明治天皇の女官のお産にも立ち合いました。

清水 伴三郎 (1869-1943) 政治家

清水伴三郎は同志社英学校の創始者新島襄と出会い、のちに親友の末光類太郎と中町にキリスト日曜学校を開きました。養蚕にも力を入れ、東洋蚕種株式会社社長や1915(大正4)年宇和町長に就任。宇和町尋常小学校の校舎新築を手掛けました。

季節限定の楽しみ方~ひなまつり展と端午の節句展~

ひなまつり展

ひなまつりとは、日本の伝統的な行事のひとつで、女の子の幸せと健やかな成長を願ってお祝いする日です。旧暦3月3日は桃の花が咲く季節にあたるため、「桃の節句」とも呼ばれています。当館では、大正時代のお雛様や昭和30年代まで流行していた御殿飾り、昔話や歌舞伎をモチーフにした人形などを展示。例年2月3日~4月3日まで開催予定です。

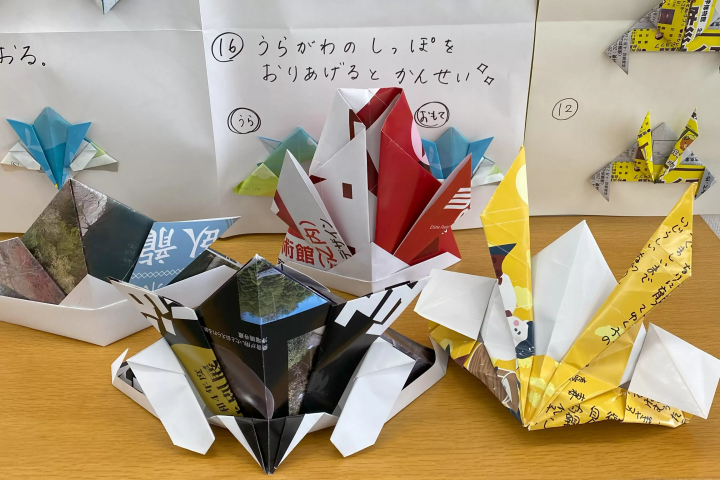

端午の節句展

端午の節句は、5月5日に男の子の成長を祝う行事です。奈良時代から続く古い行事ですが、江戸時代中期以降には庶民の間にも広がりました。菖蒲(しょうぶ)の節句とも呼ばれ、邪気を払うために菖蒲を使ったお祝いが行われます。当館では、勇ましい武者人形や幟旗、8メートル越えの巨大な鯉のぼりなどを展示しています。例年4月中旬から5月31日まで開催予定です。

10月22日は卯之町の秋祭り

宇和町の三島神社の秋祭りでは、牛鬼、四ツ太鼓、神輿、五ツ鹿、ほたかぶなどがねり歩きます。「おねり」は神社を出発し、卯之町の町並みを通り、「御旅公園(西予市宇和町児童公園)」に向かいます。当館から、時代絵巻のような写真が撮れますよ。また、JR卯之町駅前で繰り広げられる大迫力の牛鬼と四ツ太鼓の鉢合わせは見どころです。

レンタルスペースを利用しよう

和室でまったり過ごす

歩き疲れて、ちょっと休憩したいときに、レンタルスペースの和室を借りてゆっくりしてみてはいかがでしょうか。雪見障子を開けて、中庭を見るのもおすすめです。

市民ギャラリーや2階展示室の活用

作品やコレクションの展示や演奏会など、個人やグループで発表してみませんか。館内にある市民ギャラリーと2階展示室を貸出しています。

※スタッフが展示のサポートをいたします。お気軽に、ご相談ください。数に限りはございますが、パネル、展示台、ワイヤー、フックなどは無料でご利用いただけます。

活用事例の紹介 パッチワークなどの展示

まとめ

この町で尽力した偉人を紹介している宇和先哲記念館に来館いただき、もっと町の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。無料駐車場があり、荷物預かりサービスなども行っています。町並みや周辺の施設の散策をされる際は、ぜひお立ち寄りください。

・開館時間:9:00~17:00

・休館:月曜日(祝日の場合は開館し、翌日休館)・年末年始(12/28~1/3)

・料金:無料 (レンタルスペースを利用する場合は有料)

・場所:西予市宇和町卯之町四丁目327番地(無料駐車場:20台)

・最寄り駅:JR卯之町駅(徒歩約7分)、宇和島バス卯之町営業所(徒歩6分)

・公式サイト:https://seiyojikan.jp/spot/uwa-sentetsukinenkan/

※開館時間内は、受付にて荷物やスーツケースなどをお預かりします。

【番外編】レンタル着物は文化の里休憩所で

宇和先哲記念館から徒歩1分のところにある文化の里休憩所で、着物や袴に着替えて、町並みを散策してみませんか。撮影スポットもたくさんありますよ。男性用の着物もありますので、カップルにもお勧めです。2週間前までに下記のアドレスにお問い合わせください。

メールアドレス: seiyo-travel@seiyo-kankou.or.jp(西予市観光物産協会)

【人物番外編】より詳しく知りたい人へ

地元の人々「東宇和人」の特徴として、「喜怒の感情を露骨に見せることをしない、一切を合理的に手堅く積み重ねていく、危険な勝負を嫌う、勤勉で真摯で愛郷心が強い、人も傷つけたくないかわりに自分も傷つきたくない、従って争いを好まぬ、この型を代表するのが末光千代太郎である」と『南伊豫の山河と人々』に紹介してあります。

末光 千代太郎 (1893-1974) 経営者・政治家

西予市指定文化財「末光家住宅」の17代当主の末光千代太郎は、卯之町銀行監査役や宇和町長、伊予銀行頭取などを歴任。開明学校や町並みの保存を援助するなど、地域への奉仕を第一と考えた経営者でした。

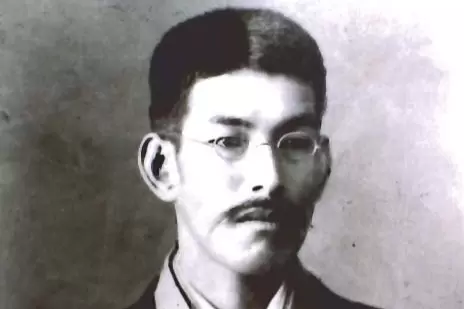

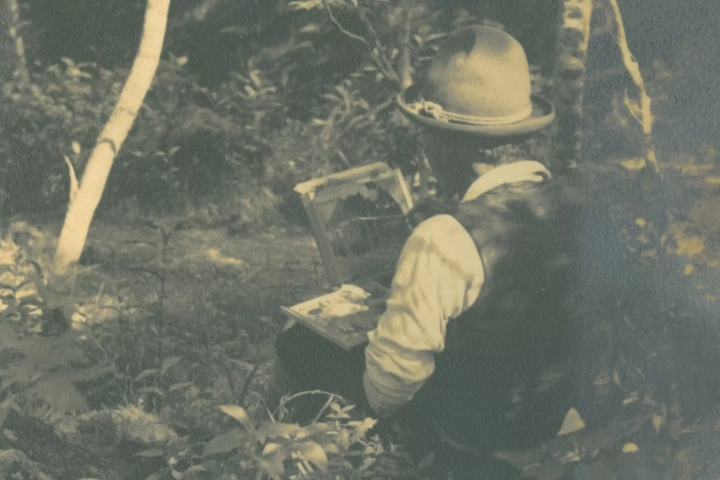

末光 績 (1881-1955) 教育者・植物学者・登山家・芸術家

「武士道」の著者の新渡戸稲造や作家の有島武郎と親交があり、教育者として女子教育に尽力した末光績。27歳で東宇和郡立農蚕学校(現愛媛県立宇和高等学校)の校長に就任しました。写真は明治大学の教授時代、山岳部キャンプ時に写生している姿。東京帝国大学(現東京大学)では英文科学生有志による同人誌「ポエチカ」に「山湖生」で寄稿、末光績詩集も出版されています。

白井 雨山 (1864-1928) 彫刻家・日本画家

本名は保次郎。白井雨山は、彫刻分野における最初の文部省留学生として渡欧し、フランス、ドイツで塑造を学びました。その後、東京美術学校(現東京藝術大学)に彫塑科を新設。「彫刻」と「塑像」とを合わせた「彫塑」という新しい造形芸術の普及に尽力しました。森鴎外のエッセイ「小倉日記」にも、白井雨山が登場しています。

古谷兄弟

古谷兄弟の兄の久綱(1874-1919)は、初代総理大臣伊藤博文の秘書官を長年務め、その後、代議士として活躍。母校の子どもらに辞書などを贈る活動もしていました。また、弟の重綱(1876‐1967)は外交官として活躍。引退後はブラジルに永住し、教育文化の普及や病院の設置など、日本とブラジルの親善に尽力しました。当時、まだ知られていないバナナに着目し、バナナ園を開き栽培、その輸出にも貢献しています。

市内の観光パンフレットの作成や着地型旅行商品の造成、プロモーション活動などを行っています。 楽しいこと、わくわくすること、のんびりした時間。 ここ「せいよ」だからこそ感じられる時間を発信しながら、このまち自慢の商品もどんどん広めていきたいと日々奮闘しています。 このまちの素敵なものが、みなさまの豊かな時間につながりますように。