美酒の宝庫・北陸で酒蔵巡り!日本の酒造りを見学・体験しよう

日本全国に酒処といわれる名醸地がありますが、北陸(富山・石川・福井県)も美味しい酒を生み出す美酒の宝庫といわれています。今回は日本酒の魅力に出会える、見学やテイスティングができる酒蔵をご紹介します。

酒蔵巡りで日本酒の魅力と「伝統的酒造り」を体感

2024年12月、日本酒や焼酎、泡盛といった日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。「伝統的酒造り」とは、杜氏(とうじ)と蔵人(くらびと)がこうじ菌を用い、長年の経験に基づいて築き上げてきた酒造り技術のことで、500年以上前に原型が確立したといわれています。

※杜氏:酒造りの最高責任者、蔵人を統率するリーダー ※蔵人:酒造りをする職人

日本の「伝統的酒造り」は日本各地の自然や気候風土と深く結びついて発展し、日本酒、焼酎、泡盛、みりん等の製造に受け継がれてきました。こうした技術で製造される酒は、祭事や婚礼といった社会文化的行事において不可欠な役割を果たし、日常の食卓でも欠かせない存在である一方、近年は海外でも人気が急上昇しています。

日本全国に酒の名産地がありますが、北陸(富山・石川・福井県)も美味しい酒を生み出す美酒の宝庫といわれています。米と水を原料とする日本酒には、清らかな水、美味しい米、そして冬の厳しい寒さが重要で、北陸は美味しい日本酒を造るうえで大切なこれらの条件が揃っている地域なのです。

また、石川県の能登半島は「能登杜氏」と呼ばれる酒造りのスペシャリストを輩出してきた地域で、高い技術を受け継ぐ杜氏(とうじ)と蔵人(くらびと)の職人魂によって、数多くの銘酒が生み出されてきました。

日本酒はとても複雑でデリケートな工程を経て製造されます。気温が下がる冬の期間が酒造りのシーズンです。こうした酒造りを知ることで日本酒に親しんでもらいたいと、施設や作業の様子を見学できるプログラムを用意している酒蔵があります。酒蔵の見学は日本人にとっても学びの多い貴重な体験として人気があり、海外からの訪問者にはひときわ興味深い経験になるでしょう。

-

目次

- 【石川県】創業400年の酒蔵「福光屋」で日本の「伝統的酒造り」を実体験

- 【福井県】永平寺白龍「吉峯蔵」で楽しむ酒蔵見学とガイド付きツアー

- 【富山県】若鶴酒造の三郎丸蒸留所で日本酒とウイスキーを堪能

【石川県】創業400年の酒蔵「福光屋」で日本の「伝統的酒造り」を実体験

石川県金沢市にある酒蔵「福光屋」の創業は1625年。金沢で最も長い歴史を持つ酒蔵で、兼六園や金沢城、茶屋街などの観光名所から車で5〜10分の城下町に位置します。

400年の間この地で酒造りを続け、ハウスブランドの「福正宗」は明治時代から地元で愛されている地酒で、「加賀鳶」「黒帯」のブランドも人気があります。プレミアム酒、長期熟成酒、米焼酎やリキュールなども幅広く製造し、発酵食品や発酵コスメなども展開しています。

酒蔵(製造工場)がある本社には、直営店の「SAKE SHOP 福光屋 金沢店」が併設され、福光屋の純米酒全ブランドをはじめ、厳選した酒器や地元の酒肴、スイーツなどを販売し、BARスペースもあり、通年で酒蔵見学の受け入れも行なっています。

福光屋の酒蔵見学「蔵内コース」

「福光屋」では4つの酒蔵見学コースを設けていますが、なかでもおすすめは酒造りの期間中の11~3月のみ行われる完全予約制の「蔵内コース」です。酒造工程を間近に見学でき、福光屋の歴史や酒造りについて英語が話せる専門スタッフが丁寧に案内してくれます。日本酒のテイスティングも組み込まれ、搾りたての新酒の試飲もできます。

https://www.fukumitsuya.co.jp/guidedtour

仕込み水「百年水」の試飲

「SAKE SHOP 福光屋 金沢店」に集合し、スタッフからツアーの説明を聞いてから日本酒造りを行う蔵(製造工場)へ移動します。蔵の前には「杉玉(すぎだま)」「酒林(さかばやし)」と呼ばれる、杉の葉で造られた球状のものが吊るされ、扉にはしめ縄がかけられています。すぐそばで、こんこんと湧き出る福光屋の仕込み水が流れ出ていました。

ここで日本酒の味わいを左右する仕込み水を試飲します。この仕込み水は、白山の麓から約100年かけて「福光屋」の地下まで辿り着いたミネラル豊富な天然水で、地下150mから豊富に湧いています。

『酒蔵物語』の映像鑑賞

見学専用のレクチャールームで、「福光屋」の歴史、酒造りの概要などをまとめたオリジナルムービー『酒蔵物語』を鑑賞します。ユネスコの無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」が、この一本の映像を見ることでよくわかります。

蔵内の見学

複数ある見学コースのうち、蔵内に入れるのは11~3月の期間限定の「蔵内コース」のみです。蔵内の見学には、白衣・帽子・シューズカバーなどを着用します。

日本酒造りでは「一麹、二酛、三造り」といわれ、一番重要なのが「麹(こうじ)」、次に重要なのは「酛(もと)」と呼ばれる「酒母(しゅぼ)」で、最後に「醪(もろみ)」を造って発酵させることが重要とされています。蔵内見学では、工程にそって施設を巡り、それぞれの詳しい解説を聞くことができます。

日本酒造りで最も重要とされる「麹(こうじ)」。麹は、蒸した米に麹菌を繁殖させて作られ、日本酒造りに欠かせない原料です。この日できあがったばかりの、まだ温かい麹に触れて、香りをかいだり、少量を口に含んで味わいを体験することができます。

次は「酒母(しゅぼ)」の製造工程について、職人自らが説明してくれます。日本酒の味や香りを生み出す微生物「酵母」を育てる工程で、酵母の種類や使い分け、フラスコのサイズからタンクいっぱいにまで増やすメカニズムなどを解説してくれます。

次の「醪(もろみ)」の仕込みは、水と蒸した米、麹と酒母(酵母)がタンクの中で一つになる最終ステージで、タンクの中では麹がつくり出した糖分を酵母がアルコールに変えていきます。醪の仕込みは約20日間かけて行われ、最適な品質になるよう温度管理などに気を配り、微生物の営みによる発酵を促していきます。

こうしてできた醪を搾ると、日本酒の原酒ができあがります。圧搾した後には液体の日本酒のほかに「酒粕(さけかす)」という搾りかすができます。酒粕にはビタミンやアミノ酸、食物繊維などが豊富に含まれ、健康効果が注目されています。この酒粕もできたてを試食することができます。

蔵内の見学を終えてレクチャールームに戻り、「福光屋」を代表する「福正宗」「加賀鳶」「黒帯」の3ブランドと、その日に搾られたばかりの新酒をテイスティングします。

代表銘柄3種は、それぞれに個性・特徴があり、米と水だけの原料でこれだけの違いが生まれるのかと驚かされます。搾りたての酒は、その日どんな日本酒が搾られたかで変わるので、何が出てくるのかは当日のお楽しみです。

直営店でのお買い物

「SAKE SHOP 福光屋 金沢店」で日本酒や食品、スキンケア化粧品などのショッピングができます。日本酒や米焼酎、リキュールをはじめ、発酵食品やスイーツ、発酵技術から生まれたスキンケア化粧品、さまざまな酒器や酒肴などが揃っています。「福光屋」は金沢と東京に直営店が4店舗ありますが、全ブランドの商品が揃うのは金沢店のみで、ここでしか手に入らないアイテムもあります。

福光屋 酒蔵見学ツアー

【蔵内コース】

開催日:11~3月の月曜・金曜・土曜(祝日は除く)

時間:15:00開始(所要時間:1時間30分)

参加費:3,300円

定員:6〜10名(状況により変動あり)

受付場所:SAKE SHOP 福光屋 金沢店

【要予約】https://reserva.be/fukumitsuya

※他にも、唎き酒 ベーシックコース 1,100円、唎き酒 プレミアムコース 2,750円、唎き酒 グランプレミアムコース 11,000円があります

.

SAKE SHOP 福光屋 金沢店

石川県金沢市石引2-8-3

TEL 076-223-1117

[営]10:00-18:00

[休]年末年始

【福井県】永平寺白龍「吉峯蔵」で楽しむ酒蔵見学とガイド付きツアー

「吉峯蔵(きっぽうぐら)」は、福井県の地酒「永平寺白龍」を醸造している永平寺町にある老舗酒蔵「吉田酒造」と、香港に拠点を置く「シンフォニー・ホールディングス」が共同出資して設立した「シンフォニー吉田酒造」の酒蔵です。2023年12月に福井県永平寺町内にオープンし、一般の観光客も楽しめる通年の酒蔵見学を受け入れています。「永平寺白龍」の購入や飲み比べができるスペース、製造している様子を酒蔵の周囲から自由に見学できるルートを完備しています。

この「吉峯蔵」で使用する酒米はすべて永平寺町産で、ここで造られている日本酒はすべて米と水のみで醸された純米酒です。「吉峯蔵」では主に、海外輸出用の酒が製造され、吉峯蔵の直営店「マルシェ智(とも)」では、吉峯蔵製造のお酒の限定販売や、季節のお酒、生酒の販売・テイスティング(有料)がされています。

酒蔵の壁面に設けられた大きな窓から見て酒蔵を自由に見学することができ、窓の横には解説パネルも設置されています。見学は無料で予約も不要ですが、1日1回の予約制で10:30からガイドツアー&テイスティング(参加費2,500円)が開催されているので、せっかくなら予約してツアーに参加するのがおすすめです。

ガイドツアー&テイスティングでは、永平寺白龍の歴史・概要・こだわりなどの説明を聞いた後にツアーへ出発し、建物の周りを歩きながら、窓から酒造り工程を順に見学します。

最後に再び直営店「マルシェ智」に戻り、3種の酒の飲み比べを楽しみます。ツアーに参加すると、平盃のプレゼントが付いています。

車のドライバーで飲酒できない方は、蔵特製の麹の甘酒(ノンアルコール)&麹の甘酒ソフトクリームを選ぶこともでき、まだまだ飲み足りないという方は追加注文も可能で、いろいろな種類の「永平寺白龍」の酒を味わうことができます。ユニークな最新サーバー「keykeg」でフレッシュな蔵直の搾りたての生酒を飲むのもおすすめです。

「吉峯蔵」酒蔵見学とガイド付きツアー

https://yoshida-brewery.jp/shop/kippou.html

開催日:通年

時間:10:30開始(所要時間:約40分)

参加費:2,500円

定員:7名

受付場所:マルシェ智(吉峯蔵2階)

【要予約】https://yoshida-brewery.jp/wp/booking

.

シンフォニー吉田酒造 吉峯蔵 マルシェ智

福井県吉田郡永平寺町吉峰5-5

TEL 0776-63-5499

[営]4~12月10:00-17:00、1~3月10:00-16:00

[休]年中無休(土・日曜、祝日も営業)

※年末年始(12月31日~1月3日)、法定点検日は休業

https://yoshida-brewery.jp/shop/kippou.html

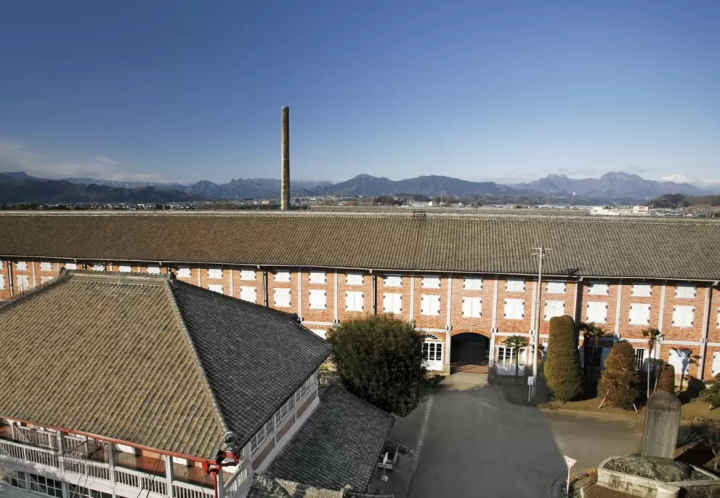

【富山県】若鶴酒造の三郎丸蒸留所で日本酒とウイスキーを堪能

富山県砺波市にある「若鶴酒造」は、江戸時代末期の1862年から日本酒を作り続けている老舗酒蔵ですが、1952年からウイスキーの製造も行なっています。「若鶴酒造」の敷地内には、米を発酵させる日本酒の製造工場と、北陸で唯一のウイスキーを製造する「三郎丸蒸留所」があります。

「若鶴酒造」では、ウイスキーを製造している「三郎丸蒸留所」の見学と、かつて日本酒を製造していた「大正蔵」を改装した直営店での日本酒・ウイスキーの有料試飲、ショッピングができます。ガイド付きの見学ツアーが10:40、13:20の1日2回開催されているので予約して訪れましょう。現地に到着したら「大正蔵ショップ」で見学の受付を行い、ガイドの案内で見学し、試飲などを楽しみしましょう。

「三郎丸蒸留所」は敷地内の奥にあり、ウイスキー蒸留所には珍しい瓦屋根・白壁の美しい建物です。昭和初期の雰囲気を伝え、トラス構造による木組みの美しさが見所です。

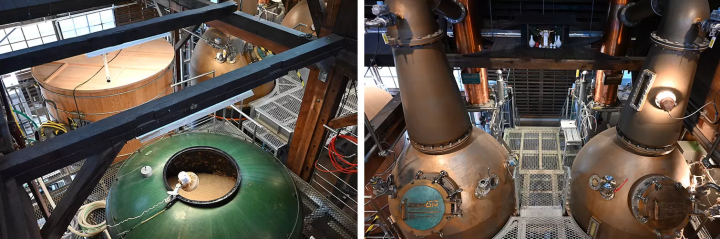

緑色のドアを開けて中へ入ると、甘く芳ばしい香りに包まれました。これは麦芽の香りでしょうか。音声ガイドのQRコードを表示したパネルがあり、スマートフォンで読み込むと施設内のスポットごとの解説(英語または日本語)を聞くことができます。

2階は展示スペースで、「若鶴酒造」の酒造りの歩み、なぜ酒蔵がウイスキーの製造を始めたのか、「三郎丸蒸留所」のウイスキーづくりのこだわりや設備などが詳しく紹介されています。

2階は片側が吹き抜けのロフト状になっていて、階下で行われている製造工程を眺めることができる造りで、麦汁を糖化させるタンク、酵母を加えて発酵させるタンクなどを上から覗き込むように見学できます。高岡銅器の技術を受け継ぎ、梵鐘造りの名匠として名高い老子製作所と共同開発した世界初の蒸留機は必見です。

順路に従って再び1階に降りると、ずらりとウイスキーの樽が並ぶ熟成庫があります。ウイスキーにとって樽は容器ではなく、味わいに大きな影響を及ぼす原材料です。「三郎丸蒸留所」では、地元の井波地区の木工の伝統技術と豊かな自然を活かして、富山県産ミズナラを用いたウイスキー樽を開発して使用しているそう。

蒸留所の見学を終えて「大正蔵」へ戻り、次は試飲や買い物を楽しみます。「大正蔵」は酒造りの場としての役割を終え、現在はショップとホールに改装されていますが、漆喰の壁、瓦葺きの屋根、煉瓦造りの煙突跡など、その一つひとつに銘酒「若鶴」の歴史が刻まれています。

ショップでは日本酒・ウイスキー、オリジナルグッズなどが販売されていて、有料試飲コーナーでは酒器を購入し、見学体験に付いている試飲用のコイン(追加購入も可能)で、日本酒やウイスキーをサーバーから自由に選んでテイスティングすることができます。

若鶴酒造 三郎丸蒸留所・大正蔵のガイド付き見学

開催日:通年

時間:①10:40、②13:20(1日2回開催、所要時間 約60分)

参加費:4,000円

コイン4枚(試飲または館内ゲームで利用可)、グラス、非売品のウイスキー20ml、オリジナルボールペンなどのお土産付き

受付場所:大正蔵ショップ

【要予約】https://www.wakatsuru.co.jp/reserve/index.php

.

若鶴酒造 大正蔵ショップ

富山県砺波市三郎丸208

TEL 0763-77-4644

[営]10:00~16:30(試飲コーナーは16:00まで)

[休]水曜(年末年始など臨時休業日あり)

北陸エリア全体を盛り上げる取り組みを行なっています

![[大分県南部(臼杵・佐伯)]発酵と伝統を旅する。大分サステナブル・ガストロノミー](https://resources.matcha-jp.com/resize/720x2000/2026/02/27-259975.webp)