【京都】大人気観光地、嵐山で人混みに疲れた時にお薦めのお寺、大覚寺をご紹介

京都の人気観光地・嵐山エリアは、いつも多くの観光客でにぎわっています。特に有名な竹林では、竹よりも人のほうが多いのではと思うほどの混雑ぶりです。嵐山で少し落ち着いた京都らしい静けさを味わいたい方におすすめな「大覚寺」をご紹介します。

Gold-Guideは株式会社JR西日本コミュニケーションズが運営するガイドマッチングプラットフォームで、訪日旅行者と優秀な通訳ガイドをマッチングさせて、ガイドツアーを提供しています。 この記事では、日本国内の様々なエリアでのガイドツアー実績のあるGold-Guideが、嵐山の内緒にしたいお薦めの大覚寺についてご紹介します。

-

目次

- 1.大覚寺(だいかくじ)

- 2.大覚寺の見どころをご紹介

- ①大沢池(おおさわのいけ)

- ②宸殿(しんでん)と障壁画

- ③御影堂と紐でつながる?勅封心経殿

- ④五大堂と五大明王

- 3.アクセス:京都駅から大覚寺への行き方

- 4.Gold-Guideがお勧めする大覚寺の風雅

- ①写経体験で心を整える

- ②大沢池でのんびり散策

- ③季節のイベント

- Gold-Guide生け花 嵯峨御流

1.大覚寺(だいかくじ)

大覚寺は、京都の嵐山より少し北にある嵯峨野エリアに佇む真言宗大覚寺はの大本山で、平安時代の嵯峨天皇の離宮を起源とし、のちの876年に寺院化された1200年以上の歴史を持つ格式高い門跡寺院です。正式には「旧嵯峨御所 大本山 大覚寺」と称され、宗祖は弘法大師空海です。

境内には、後水尾天皇から下賜された宸殿とそれを彩る障壁画、厳かな雰囲気に包まれるお堂、四季折々の風景が美しい「大沢池(おおさわのいけ)」とその岸辺に建つ朱色の「心経宝塔」など、心を落ち着かせるスポットが点在しています。特に秋の紅葉や春の桜の時期には、池に映る景色がまるで絵画のよう。

SNS映えする写真が撮れること間違いなしです。

2.大覚寺の見どころをご紹介

①大沢池(おおさわのいけ)

大沢池は、京都・嵯峨野にある大覚寺の境内に広がる、静寂と風雅に満ちた池です。平安時代初期、嵯峨天皇が中国の名勝「洞庭湖(どうていこ)」を模して造営したとされ、日本最古の人工の林泉庭園として知られています。そのため、単なる池ではなく、皇族の美意識と中国文化への憧れが融合した、歴史的にも文化的にも非常に価値の高い場所です。

池の周囲は約1kmあり、春には桜、秋には紅葉が水面に映り込む風景が訪れる人々を魅了します。特に桜の季節には、池のほとりに咲き誇る花々が風に揺れ、水面に花びらが舞い落ちる様子は、まるで絵巻物の一場面のようです。秋には楓が赤や橙に染まり、池の水に映る紅葉が幻想的な美しさを醸し出します。

また、大沢池は「観月の名所」としても名高く、毎年中秋の名月の頃には「観月の夕べ」という催しが行われます。この行事では、池に浮かべた龍頭舟(りゅうとうせん)や鷁首舟(げきしゅせん)に雅楽の演奏者が乗り込み、月を愛でながら古式ゆかしい音楽が奏でられます。池の水面に映る満月と舟の灯り、そして雅楽の音色が織りなす幻想的な空間は、まさに平安貴族の月見の風情を現代に伝えるものです。

②宸殿(しんでん)と障壁画

宸殿

大覚寺の宸殿は、後水尾天皇から下賜された格式高い建物で、かつての皇室の気品と美意識が色濃く残る空間です。宸殿とは、天皇が住まう御所の中心的な建物を指す言葉であり、大覚寺の宸殿もその名にふさわしい荘厳さを誇ります。

障壁画

内部には、狩野派の絵師・狩野山楽による豪華な障壁画が約240面も残されており、訪れる人々を圧倒します。牡丹や紅梅、松、竹などが描かれた襖絵は、ただの装飾ではなく、空間全体を芸術作品として構成する役割を果たしています。

特に「牡丹図」は、江戸時代初期の狩野派の絵師・狩野山楽によって描かれたとされる重要文化財で、大覚寺宸殿の「牡丹の間」を飾る障壁画です。全18面にわたる襖絵で、牡丹の花がほぼ実物大で描かれており、花の配置や構図が非常に綿密に計算された、デザイン性の高い作品です 花の生命力と気品が見事に表現されており、静かな空間に華やかさを添えています。

御冠の間と南北朝時代

宸殿内には「御冠の間」と呼ばれる特別な部屋があり、ここは南北朝時代の歴史的な和睦が行われた場所としても知られています。この部屋に立つと、ただの観光ではなく、日本の歴史の一場面に触れているような感覚を覚えるでしょう。

★豆知識★南北朝時代とは、朝廷が日本に二つ、つまり日本に天皇が二人同時に存在していた1336年から1392年までの56年間の時代です。後醍醐天皇が鎌倉幕府という侍政権を倒し、新しい政治を始めようとした「建武の新政」がうまくいかず、後醍醐天皇を支えて討幕を果たした足利尊氏をはじめとする武士たちの不満が爆発しました。尊氏は京都に室町幕府という新たな侍政権を樹立し、新しい天皇(光明天皇)を立てて「北朝」を作りました。一方、後醍醐天皇は奈良の吉野に逃れて「南朝」を設立。こうして、日本は南朝と北朝の二つの朝廷に分裂してしまったのです。

南朝は皇位の象徴である「三種の神器」を持っていたため、「こっちが本物の天皇だ!」と主張しますが、北朝は足利氏の軍事力を背景に全国の支配を進めていき、この争いは全国の武士や豪族を巻き込み、まさに日本全体を揺るがす内乱となりました。そして、60年近い争いの末、尊氏の孫である室町幕府第三代将軍足利家光(京都に金閣寺を作った将軍)の仲介により、南朝の後亀山天皇が北朝の天皇に譲位。こうして、南北朝は統一されました。以後、天皇の系統は北朝が続くことになります。南北朝時代は、日本の歴史の教科書ではさらっと流されがちですが、実はとてもドラマチックで奥深い時代。二つの天皇、武士の台頭、そして政治の変革――まるで歴史小説のような展開が詰まっています。

③御影堂と紐でつながる?勅封心経殿

御影堂(みえいどう)

嵯峨天皇をはじめとする歴史上の重要人物の尊像を祀る、非常に神聖な空間です。正式には「心経前殿(しんぎょうぜんでん)」と呼ばれていますが、その役割と祀られている尊像の重要性から「御影堂」とも称されています。

御影堂に安置されている、大覚寺の歴史と信仰に深く関わる尊像をご紹介しましょう。

〇嵯峨天皇– 大覚寺の創始者であり、般若心経を浄写したことで知られている。

〇弘法大師(空海)– 嵯峨天皇の信任を受け、真言密教を広めた高僧。

〇後宇多法皇– 大覚寺を中興し、院政を行った法皇。

〇恒寂入道親王 – 大覚寺の初代住職(開山)で、嵯峨天皇の甥。

これらの尊像は、単なる仏像ではなく、大覚寺の精神的支柱として、日々の勤行や写経の祈りの対象となっています。

勅封心経殿

御影堂は、奥にある法隆寺の夢殿を模して大正時代に再建された六角形の建物「勅封心経殿」と信仰の象徴として“紐”でつながれています。この紐は、物理的なものというよりも、精神的・宗教的なつながりを意味しています。心経殿の堂内には嵯峨天皇の写経だけでなく、後光厳天皇・後花園天皇・後奈良天皇・正親町天皇・光格天皇など、歴代天皇による写経も奉安されています。興味深いのは、南北朝時代に大覚寺統と対立していた後光厳天皇の写経も含まれていることです。これは、天皇たちが争いの中でも平和を願っていた証とも言えるでしょう。 紐は、御影堂での祈りが、勅封心経殿に納められた嵯峨天皇の写経に届くという信仰で、過去の天皇たちの祈りと、現代の参拝者の祈りが一体となるという象徴です。毎朝の勤行は御影堂で行われ、そこから心経殿へと祈りがつながっていく構造になっています。

写経のルーツ

818年、全国的な飢饉と疫病が蔓延する中、嵯峨天皇は弘法大師・空海の勧めにより、般若心経を自らの手で浄写しました。国家安寧と人々の健康を祈るためのもので、紺紙に金泥で書かれた276文字は、1文字ごとに五体投地を3回行う「一字三礼」の作法で書かれたと伝えられています 。これが写経のルーツと言われています。嵯峨天皇の写経は「勅封心経」と呼ばれ、60年に一度、戊戌(つちのえいぬ)年(十干と十二支を組み合わせたもの60年に一度)にのみ天皇自らか名代たる勅使の手に拠って開封されるという厳格な慣習があります。前回の開封は2018年、次回は2078年です。

④五大堂と五大明王

五大堂は、大覚寺の本堂にあたる建物で、心経信仰の中心地として多くの参拝者が訪れます。堂内には、仏教の守護神である五大明王が安置されており、中央には不動明王が鎮座しています。その周囲を降三世明王、大威徳明王、軍荼利明王、金剛夜叉明王が囲み、五体が一体となって邪悪を祓い、真理を守る力を象徴しています。

五大明王の姿は、怒りの表情を浮かべ、炎を背負い、武器を持つなど非常に力強く、見る者に強い印象を与えます。これは、迷いや煩悩を断ち切るための慈悲の怒りであり、信仰の対象としてだけでなく、精神的な浄化の場としても重要な意味を持っています。

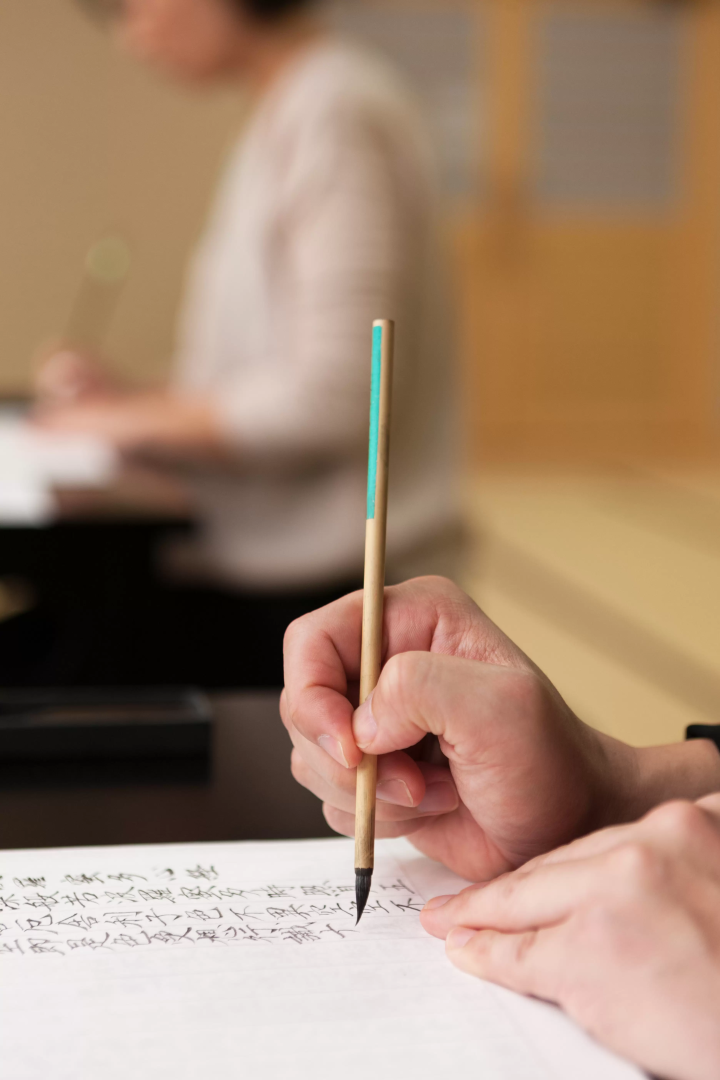

また、五大堂では般若心経の写経体験ができることでも知られており、静かな空間で心を整えながら筆を走らせる時間は、現代人にとって貴重な癒しのひとときとなるでしょう。

3.アクセス:京都駅から大覚寺への行き方

京都駅から電車

JR京都駅 → 嵯峨嵐山駅(JR山陰本線):約16分(快速で約11分)駅から歩いて約20分 タクシーで5分

·

京都駅からバス

·京都駅前(C6乗り場)→ 市バス28系統 → 大覚寺:約54分/230円

·

タクシー

京都駅前→大覚寺 約35分 (約4,500円)

実は嵐山人気スポット天龍寺や竹林エリアからも近い!

人気の天龍寺・竹林エリアからはタクシーでも徒歩でも行けます。すぐ向かいのバス停から京都バスや市バスが出ていて、京都駅や四条烏丸、嵐山へ戻ることもできます。あまり本数がないので事前に帰りのバスの時間をチェックしておくことをお勧めします。

4.Gold-Guideがお勧めする大覚寺の風雅

①写経体験で心を整える

·大覚寺は写経の聖地としても有名。静かな空間で心を落ち着けて写経を体験することで、旅の疲れも癒されます。正式には「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」と呼ばれるお経を移します。このお経は、仏教の大乗経典の中でも最も短く、そして最も有名なもののひとつです。たった260字ほどの短い経文の中に、仏教の核心とも言える「空(くう)」の思想が凝縮されています。「空(くう)」とは「何もない」という意味ではなく、「すべてのものは固定された実体を持たず、相互に依存して存在している」という深い洞察です。たとえば、私たちが「自分」と思っている存在も、身体、心、記憶、環境など、さまざまな要素が一時的に集まっているだけ。それらは常に変化し、流動的です。だからこそ、執着や苦しみから自由になれる可能性がある──それが「空」の教えです。般若心経は、ただの知識ではなく「智慧(般若)」を育てるための道しるべです。この智慧とは、物事の本質を見抜く力。日々の生活の中で、怒りや不安、執着にとらわれそうになったとき、「すべては空である」と思い出すことで、心がふっと軽くなることがあります。般若心経の中でも特によく知られているフレーズは、「色(しき)即是空、空即是色」です。「形あるものは実体がなく、実体のないものが形あるものとして現れる」という意味です。つまり、目に見える世界も、心の世界も、すべては変化し続けるものだということです。

般若心経は、仏教の修行者だけでなく、私たちの日常にも深く関わっています。たとえば、失敗したとき、誰かに腹が立ったとき、未来が不安なとき──そんなときに「これは一時的なもの」「すべては変化する」と思えるだけで、心の持ち方が変わってきます。興味が湧いたら、ぜひ一度、静かな時間に読んでみてください。きっと、あなたの心にそっと寄り添ってくれるはずです。

②大沢池でのんびり散策

日本最古の人工林泉「大沢池」は、周囲約1kmの遊歩道が整備されており、四季折々の自然を楽しめます。梅林や竹林もあります。特に朝や夕方の光が水面に反射する時間帯は、幻想的な写真が撮れるチャンス。木々の匂いが心を静めてくれます。

まずはお堂エリアを巡り、その後この写真に写っている五大堂観月台から大沢の池エリアへ。お堂エリアの参拝料金を支払って、履物は入口に用意してある袋に入れて堂内へ持ち込みます。(堂内は参拝のみの場合は、靴は下駄箱に入れます。)五大堂観月台の左端にある階段を降りると、「大沢池参拝口」があります。そこで参拝券を見せて、靴を履いて外に出ましょう。大沢池のみの散策を希望の場合は、直接「大沢池参拝口」へ行き、そこで大沢池のみの参拝料を支払います。

③季節のイベント

他の人気観光地と比べるとさほどではありませんが、春の桜ライトアップ、秋の紅葉夜間拝観などの時期は少々込み合います。それでも、季節ごとの特別拝観も見逃せないのも事実です。静けさか、見事さか?どちらをとるか、それが問題だ、とシェークスピアのような境地になります。訪問前に公式サイトでイベント情報をチェックしておくのがお勧めですね。

観月の夕べ

私の"推し”は、観月の夕べです。今年2025年も10月4日(土)~10月6日(月・中秋) で開催されるようです。

時 間:17時30分~21時(20時30分受付終了)※昼夜入替制

料 金:大人500円・小中高生300円(日中参拝された方も、別途参拝料が必要となります。)

また、貴族好みの「龍頭鷁首舟での大沢池遊覧と5大堂観月席(お抹茶付き)抹茶)」の特別チケットも別途発売されます。

数年前の観月の夕べでは、池に設置された台の上に若い僧侶たちが立ち、声明を唱えるのを聞きました。

Gold-Guide生け花 嵯峨御流

大沢池で舟遊びをしていた嵯峨天皇が、池の中にある菊ガ島に咲いていた野菊を手折り、殿上の花瓶に生けたことがありました。その時その形姿が自然と「天、地、人」の三才の法にかなっており、天皇みずからが「後世、花を生くるもの、宜しく之を以て範とすべし」とおっしゃったそうです。大覚寺はこの嵯峨御流の総司所(家元)で、海外を含め全国に130余りの支部を持ちます。勿論、堂内にも仏様に供えられた美しく厳かな生け花を見ることができ、これも大覚寺を訪れる楽しみの一つとなります。

どうでしたか? 嵐山・嵯峨野にはまだまだ知られていないお勧めスポットがたくさんあるんです。美しいものの背景には語らずにはいられないストーリーもあります。ぜひ、優れたストーリーテラーのGold-Guideとともに、京都の隠れた歴史探訪をお楽しみください。

Gold-Guideのガイド一覧はこちら!

Gold-Guideプラットフォームはこちら!

【Gold-Guide】は訪日観光客と優秀な通訳ガイドをマッチングさせガイドツアーを提供するプラットフォームです。 日本での特別体験をお求めのお客様に思い出に残るガイドツアーを提供します。 日本の魅力を世界中の皆様へ