名古屋駅から約20分!岐阜市で日本の発酵文化と歴史を巡る旅

名古屋駅から電車に乗って約20分。今回降り立ったのは、発酵食文化を語る上で外せない地・岐阜です。岐阜市の発酵食と歴史が学べる市内のスポットを1泊2日のモデルコースとしてご紹介します。公共交通機関で周遊できるため、アクセスも便利です。

-

目次

- 岐阜駅の名物スポット「黄金の信長像」にご挨拶

- 「日本泉酒造」で好みの日本酒探しの旅へ

- 発酵グルメが散りばめられた「自然派料理店 糧」のランチコースを堪能

- 4分で一気に頂上へ!「ぎふ金華山ロープウェー」で絶景を楽しむ

- 織田信長が見渡した景色を現代でも!「岐阜城天守閣」で天下を収めた歴史に思いを馳せてみて

- 日本三大仏がここに!「岐阜大仏」のおだやかで優しいお顔を拝んでみよう

- 長良川沿いの職人が織りなす、あたたかな空間「長良川デパート」ならではのお土産をチェックしよう

- 「川原町泉屋」で究極の発酵グルメ“熟れ寿し”のうま味を堪能

- 岐阜の夜は、「長良川温泉」と川原町の古いまちなみでしっぽりと旅を振り返り

- 本物の鵜に会える!「長良川うかいミュージアム」で鵜飼と長良川の歴史理解を深めよう

- まとめ

岐阜駅の名物スポット「黄金の信長像」にご挨拶

JR岐阜駅に降り立つと、最初に私たちを出迎えてくれるのは、黄金の織田信長公像。岐阜にゆかりのある日本の歴史的偉人である織田信長公の像が、JR岐阜駅北口駅前広場に建てられています。

岐阜と織田信長公のつながりは深く、岐阜という地名を命名したり、岐阜城に拠点を移してから天下統一を始めたり、楽市楽座を実施したりと、岐阜の暮らしを豊かにしてきました。

この黄金の織田信長公像は、2009年に岐阜市の市制120周年を記念して市民の寄付によって設置され、岐阜駅のシンボルとして愛されています。駅のペデストリアンデッキからも目を引き、“黄金×日本の侍”という唯一無二の写真を残すのにうってつけです。

JR岐阜駅北口駅前広場では頻繁にイベントが開催されており、日本酒やクラフトビールなど、さまざまなお店が集まることもあるそうです。

「日本泉酒造」で好みの日本酒探しの旅へ

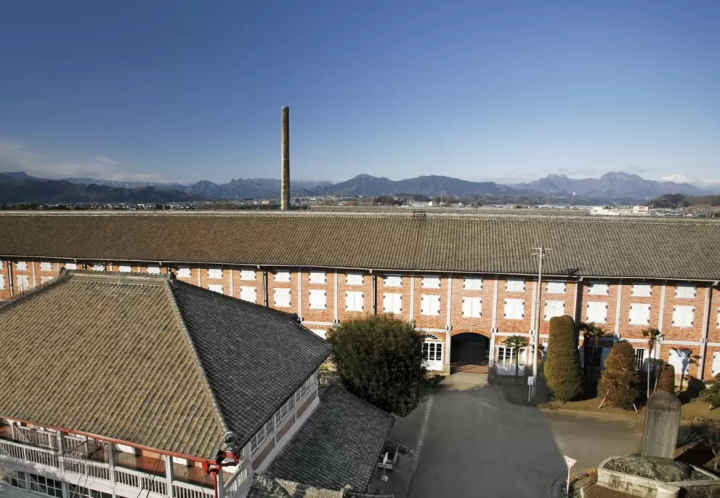

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは米や麦を蒸したり、麹を作ったり、もろみを発酵させたりという工程がある昔ながらの酒造りを指します。このような伝統的な酒造りは、1877年に創業した日本泉酒造でも、受け継がれています。

JR岐阜駅から徒歩1分に位置する日本泉酒造は、一度1945年に岐阜空襲で全焼し、存続の危機に瀕しました。しかし「超軟水で水質や水量に恵まれた長良川の伏流水を手放して、これまでのような日本酒は作れない!」という当時の社長の思いから、1948年に同じ場所に自社ビルを設立。地下100mに自家井戸を堀り、通年10度の地下水をもとに、日本酒造りを続けてきました。

通常日本酒は、12〜3月にかけて絞りたての新酒が出回りますが、日本泉酒造では年間いつでも絞りたての新酒を販売。その秘密は、通年温度が一定である地下で日本酒造りをしているからだそう。

「冷涼な環境で日本酒を作ることによって、一度に大量に生産するのではなく、少量仕込みをすることで常にフレッシュなお酒を提供できるフレッシュローテーションが可能となりました。どの時期に来店しても、蔵出ししたての日本酒が飲めますよ」と、常務の武山昌平さんは語ります。常温で保存できる日本酒から、火入れをしていない要冷蔵の生酒まで、20種類以上のお酒を製造・販売しています。

また、予約制で酒造見学(有料)や日本酒の試飲も実施。効率的な機械ではなく、品質第一で昔ながらの装置である「木槽(きふね)」でお酒を絞ったり、麹を作ったりする工程から、職人技が息づく風景を肌で感じられることでしょう。

「日本泉酒造」があるのは、黄金の信長像とは駅を挟んだ反対側のロータリー。駅からは歩いてわずか1分で到着する好立地の酒造のため、気軽に日本酒の歴史や日本泉酒造のこだわりを学びたい方に絶好のスポットです。

発酵グルメが散りばめられた「自然派料理店 糧」のランチコースを堪能

日本酒を体験した後は、岐阜の食材と発酵文化の融合を味わってみてはいかがでしょうか。

「自然派料理店 糧(かりて)」は、岐阜県産の無農薬野菜やお肉を中心に提供するカジュアルレストラン。食材のほか、加茂郡内堀醸造の熟酢や、恵那マルコ醸造の醤油、加茂郡白扇酒造のみりんや料理酒など岐阜県産の発酵を駆使した調味料にもこだわっています。

「海がない岐阜県では、昔から冬を越すために食材を蓄え、発酵という手段をふんだんに使ってきました。現代では冷蔵庫があるおかげで、わざわざ発酵させなくても食材が日持ちするようになりましたが、僕は“発酵食ってこんなに美味しいんだよ”ということをもっと広めたいと思っています」と語るのは、シェフの中根正貴さん。

最初は見よう見まねで発酵グルメに挑戦していたそうですが、今では自身で麹を手作りしているほど本格的に発酵食に向き合っていらっしゃいます。

その時々によってメニューは変わりますが、この日は米麹仕込みのポタージュや、発酵生姜のジンジャーバグ が添えられた鹿肉のローストなどがいただけました。

ポタージュは口に入れた瞬間に、鼻から麹の独特の香りが抜けていきます。丁寧な裏漉しと米麹のうま味が、菊芋の甘みを底上げ。喉越しがよく、まろやかなスープが味わえました。

発酵生姜のジンジャーバグは、鹿肉のジューシーさの引き立て役に。鹿肉を噛むごとに、生姜の軽い香りが口当たりを豊かにしてくれます。

旬や岐阜の食材にこだわったお料理をカジュアルな雰囲気で楽しめるため、唯一無二のランチ体験ができることでしょう。

お店は、岐阜駅からバスと徒歩で約20分とアクセスも良好。ランチは金・土のみ、ディナーは火〜土まで営業しています。

4分で一気に頂上へ!「ぎふ金華山ロープウェー」で絶景を楽しむ

「自然派料理店 糧」から徒歩10分。食後の腹ごなしにぴったりなのが、ぎふ金華山ロープウェーでの空の旅です。

ロープウェーが結ぶのは、岐阜公園にある山麓駅と金華山の山頂駅。ガイドさんの生ガイダンス付きで、約4分間の空中散歩が楽しめます。

大人は往復1,300円、4〜12歳の子どもは往復650円で乗車可能。通常は15分間隔、混雑時は10分間隔で運行しているため、どの時間でもスムーズに乗車できます。

全面ガラス張りのロープウェーは、高低差255mの山肌を一気に駆け登り、すぐに岐阜市街を一望できる高さまで到達。真下に生い茂る木々や、長良川の清流が、ゆっくりと視界に収まっていく感覚は圧巻です。

また、山麓駅には、地酒や岐阜ならではの特産品、ご当地土産が購入できる売店も。中でも人気は、日本の侍を模したマグカップ「ちょんマグ信長」だそう。

おちょこや岐阜城がモチーフのマグネット、山頂駅にある「金華山リス村」のお土産など、ここでしか買えない品をチェックしてみてくださいね。

織田信長が見渡した景色を現代でも!「岐阜城天守閣」で天下を収めた歴史に思いを馳せてみて

山頂駅から岐阜城を目指して登ること約10分。岐阜市内を一望できる金華山の山頂に、岐阜城天守閣は建てられています。

岐阜城天守閣への道のりは、大人でも息切れしてしまうほどの階段と急斜面が連続。階段や岩の大きさがバラバラで、登るだけで疲れてしまう人も多いのだとか。

ただ、これは敵を疲れさせ、簡単に城まで辿り着けないようにするために城主が考えた“作戦”なのだと言います。他にも時代によって岩の大きさや積み方が変わっていたり、道の途中に歴代城主の紹介が書かれていたりと、見どころは満載です。

岐阜城天守閣内部に入るには、大人200円、子ども100円の入城料を支払います。

1Fから3Fまでは岐阜城や信長の歴史が記されたミュージアム仕様となっており、歴史を楽しく学べるでしょう。なお、岐阜城は山頂の天守と山麓の城主居館を中心とした城で、山全体が天然の要害となっており、金華山=岐阜城と言えます。

最上階の4Fは、お待ちかねの絶景スポット。360度の大パノラマは、かつて城下町として栄えた岐阜の街並みを独り占めできる唯一無二の空間です。天下統一を夢見て、岐阜城の城主になった織田信長の気持ちに思いを馳せるのも一興ですね。

また、夜にはお城がライトアップされ、幻想的な雰囲気に姿を変えます。なお「岐阜城パノラマ夜景」開催期間は、ロープウェーの時間も延長され、天守閣から岐阜の煌びやかな夜景を拝むチャンス。なかなか間近で見ることができない夜のお城も、チェックしてみると良いでしょう。

日本三大仏がここに!「岐阜大仏」のおだやかで優しいお顔を拝んでみよう

ロープウェー降り場から歩くこと10分。岐阜の街並みに溶け込む正法寺には、日本三大仏のひとつに数えられる岐阜大仏が佇んでいます。

岐阜大仏が造られたのは1832年。当時は存在していた京都大仏や奈良大仏にならって造られたと、ご住職の小林孝道さんは語ります。

「ここに座ると大仏様と目が合うんです。大仏様の右手は説法のポーズ。教えを説いている大仏様と向き合って、涙を流して帰られる方もいらっしゃいます」

大仏様の前の椅子は、どなたでも自由に座って良いそうです。低い姿勢から見上げると、大仏様と目が合うような感覚になり、自然と素直な気持ちが溢れます。

大仏様のまわりをぐるりと囲むのは、大仏様の弟子である羅漢像。

大仏様が説いた説法をお経にして、布教したとされる人々です。羅漢像と大仏様に見守られた正法寺は、いつ訪れても静かな時間が流れる穴場スポット。大仏様と自分自身にゆっくり向き合えば気持ちが落ち着くことでしょう。

13.63mの大きな大仏様に沿うように造られた正法寺の建築も注目どころ。大仏様と対話し、静寂したひと時を過ごしたい方におすすめのスポットです。

長良川沿いの職人が織りなす、あたたかな空間「長良川デパート」ならではのお土産をチェックしよう

岐阜大仏から宿方面に向かいつつ、旅のお土産を探したい。そんな時にぴったりのお店が長良川デパートです。

ここには「岐阜のお土産」ではなく、店名にもなっている「長良川」にちなんだお土産が集結。長良川がはしる岐阜市や美濃市、県をまたいで三重県桑名市など、長良川とともに育まれた名産品がそろいます。季節ごとに「鮎大集合展」や「おちょこ展」といったテーマを設けた企画展も開催されています。

「元々は長良川温泉泊覧会、略して“長良川おんぱく”として、長良川温泉の魅力を発信していました。その時の職人さんとのつながりがあったからこそ、長良川デパートに置かせていただく商品には困りませんでした。一つひとつの商品に職人さんの技術、長良川の恵み、そして唯一無二のストーリーが息づいています」と、店長の河口郁美さんが想いを込めて話してくれました。

置かれているのは、どれも河口さんが熱量高くストーリーを語れる品々。「このお酒は岐阜の果物で作ることにこだわっているんです」「これは岐阜市の小学校の給食のお味噌汁に使われているお味噌です」などと、解説してくれるため、どの品を購入しようか悩んでしまいます。

他に味噌、醤油などの発酵商品をはじめとして、長良川サイダーや地酒、職人技が光る美濃和紙の雑貨など、多種多様な品が店内を鮮やかに彩ります。運が良ければ、蔵元の杜氏さんや生産者さんによる地酒や瓶詰めの実演販売にも巡り合えるかもしれません。

長良川デパートは火曜日と年始を除いて、10:00から18:00までの営業。一品のお土産から、長良川とその商品の歴史を覗いてみてはいかがでしょう。

「川原町泉屋」で究極の発酵グルメ“熟れ寿し”のうま味を堪能

長良川デパートでショッピングを楽しんだら、岐阜が誇る究極の発酵グルメをいただくために「川原町泉屋」へ。1887年に創業した川原町泉屋は、現在5代目の泉善七さんが営んでいます。

名物は、鮎を発酵させた「熟れ寿し(なれずし)」。最初の半年間は鮎を塩漬けに、さらに鮎をご飯に漬けて半年置いておくと、熟れ寿しの出来上がりです。

工程はシンプルですが、鮎の熟れ寿しは、温度の調節や、鮎が溶けないようにする調整など、想像がつかないような職人技の結晶。微生物メインの乳酸発酵でできているため、その年の気候によって味の良し悪しも左右されやすいと話してくれました。

今回いただいたのは、鮎と熟れ寿しをいろんな角度から楽しめる6品。最初にいただいた鮎の白熟クリームはねっとりとした口当たりの中に、サワークリームの爽やかさが感じられ、食べやすいテイスト。熟れ寿しのご飯の酸味がほんのり香り、無意識に地酒へと手が伸びてしまいます。

お待ちかねは、幻の発酵食とも謳われる鮎の熟れ寿し。子持ち鮎と天然鮎の2種類が同時に食べ比べできるのも、グルメの方には嬉しいポイントです。

ゆっくり味わうと、クリームチーズのようなお米と鮎の身が一度に溶けていくような不思議な感覚に。鮎のうま味と酸味を追い求めて、もう一切れ、もう一切れと箸が進んでしまいます。

特に子持ち鮎の熟れ寿しはとても希少だそうで、内臓を取り除かない分、失敗してしまう確率が上がってしまうのだとか。それでも内臓から出るうま味を追求、試行錯誤を重ね、現在の仕込み方法に到達したそうです。

他にも鮎の熟れ寿しを作る際に使われるお米を使った「牛すじの熟れ寿し煮込み」や鮎うるか(ハラワタの塩辛)と白扇酒造の三年味醂だけで味付けした「鮎うるか焼」、「鮎らーめん」など鮎と熟れ寿し文化を堪能できるメニューがそろっています。

来店の際は、事前にメニューを確定して問い合わせると、スムーズに入店できます。さまざまな鮎料理が楽しめるコースメニューの注文がおすすめです。予約優先で案内しているため、岐阜旅行が決定したら早めにチェックしておきたいスポットです。

岐阜の夜は、「長良川温泉」と川原町の古いまちなみでしっぽりと旅を振り返り

お宿のおすすめは、長良川温泉に入れる長良川沿いの旅館。代表的なホテルや宿は6つあり、どこも岐阜駅から車で15分ほどの距離です。

長良川温泉は開湯1300年と言われており、さらりと肌を撫でる赤褐色のお湯が特徴です。入浴すると神経痛や筋肉痛、疲労回復などの効能があります。この旅でたくさん歩き、学んだ体を労って、ゆっくりと湯船に身を預けてみてくださいね。

また、長良川沿いには、地元の人々から“プロムナード” と呼ばれている1.3kmの遊歩道があります。金華山を横目にお散歩したり、岐阜城を写真に収めたりと、ゆったりとした時間が過ごせることでしょう。鵜匠の像や長良川デパートがある川原町通りからもふらりと足が伸ばせます。

名古屋から電車で20分で着くとは思えないほど、昔懐かしい風景を思う存分堪能してみてくださいね。

本物の鵜に会える!「長良川うかいミュージアム」で鵜飼と長良川の歴史理解を深めよう

岐阜旅行の最終日。長良川の文化と深い関わりを持っている「鵜飼」の歴史を学んでこの旅を締めくくりましょう。

岐阜市に伝わる鵜飼は、1300年以上前に始まったものと云われます。鵜飼とは、鵜匠が鵜とともに川魚を捕える伝統漁法のこと。逃げる時に喉にためた魚を吐き出す習性や、視力の良さなどが古くから評価され、人間とともに伝統漁法を紡いできました。

鵜と生活をともにし、鵜の世話から漁の見極めをこなすのは、鵜匠と呼ばれる職人の仕事。長良川の鵜匠は、全国でも唯一・宮内庁式部職鵜匠としての職務を与えられており、年に8回皇室へと鮎を納めています。

この役職ゆえに、長良川の鵜飼は他の地域のものと一線を画す存在。毎年5月11日から10月15日までの夜に鵜飼漁を行い、地域一丸となって鵜飼の伝統を守っています。

「長良川うかいミュージアム」は、このような鵜飼の歴史や漁法の工夫、鵜の生態などが隅々まで学べる伝承館。もちろん鵜飼のオフシーズンもオープンしています。

景観ラウンジでは、長良川、金華山、岐阜城の美しい景観を楽しみながらくつろげます。

屋外には実際に鵜も飼育されており、透き通ったターコイズブルーの瞳や、愛らしい表情まで間近で観察できます。

ミュージアムの一番の見どころは、原寸大の鵜舟と絵巻物型のスクリーンが連動するガイダンスシアター。鵜飼について映像で約10分かけて解説してくれるため、お子さまから大人まで、誰でも鵜飼に詳しくなれるでしょう。事前に受付で伝えれば、英語や簡体字、繁体字の字幕も用意していただけますよ。

また、受付では韓国語、英語、簡体字、繁体字のパンフレットも準備されています。

鵜匠と確かな絆で結ばれている鵜は、自然界で生きているよりも、2倍近く健康に長生きするのだとか。ミュージアムで鵜飼の歴史を学んでから見る鵜飼漁は、これまでと感じ方が一味違うかもしれません。

まとめ

今回紹介したモデルコースは、岐阜市内の発酵文化と歴史をじっくり学べる観光スポットです。岐阜市では、長良川の伏流水から造られる美味しい地酒や醤油、鮎の熟れ鮨などの伝統的な発酵食に出会えたり、1300年以上の歴史をもつ鵜飼の観覧など日本の歴史や伝統文化に気軽に触れることができます。ぜひ現地で体験してみてはいかがでしょうか。

また、岐阜から電車で20分の愛知県も同様に、豊かな発酵食文化が育まれている場所です。まだ知らぬ発酵の魅力と歴史を探りに、あなたも中部エリアで発酵食旅を計画してみませんか。

日本のHAKKO(発酵)はUMAMI(旨味)の源。その知られざる「秘密」と「魅力」を、たっぷりご紹介します! その昔、天下を取ったShogunが活躍した名古屋。「名古屋城」や「ジブリパーク」が有名ですが、実は和食を象徴する”UMAMI”を生み出す食文化の宝庫なんです。 ■What’s HAKKO? 和食の味を左右する「調味料」や世界中で人気の「日本酒」づくりにおいて「HAKKO技術」は、重要な鍵を握る存在です。 ■What's Nagoya like? 日本の中部地区に位置し、空路・陸路共に、ハブとなる名古屋。 恵まれた自然環境と風土によって、独特の発酵食文化を育んできました。伊勢湾と三河湾に囲まれた知多半島は、風光明媚な地で、古くから酒や酢・味噌・たまりなどの醸造業が盛んです。徳川家康の生誕地である西三河は「八丁味噌」や「白醤油」といったユニークな発酵調味料の歴史を紡いでいます。