日本酒の歴史

日本酒とは日本特有の製法で造られたお酒。主原料は、日本産の米・米麹・水です。日本酒は英語だと「sake」「rice wine」などがあります。今回は日本酒の歴史に迫ります。

本サービスにはプロモーションが含まれています

古代の日本酒

古代の酒の製法は、生米を口に含んで容器に吐き出し、唾液中の酵素を利用して米のデンプンを糖に分解し、空気中の自然酵母で発酵させるという方法だったといわれています。

ちなみにアニメ「君の名は(your name)」でも巫女が吐き出すように、日本酒作りは巫女の仕事だったともいわれています。

700~800年頃

麹カビを利用して米のデンプンを分解する方法が生み出されます。これが現在の酒造りのルーツと考えられます。日本の酒造りで用いられる麹カビは、米麹を用いるのが特徴になっています。

江戸時代

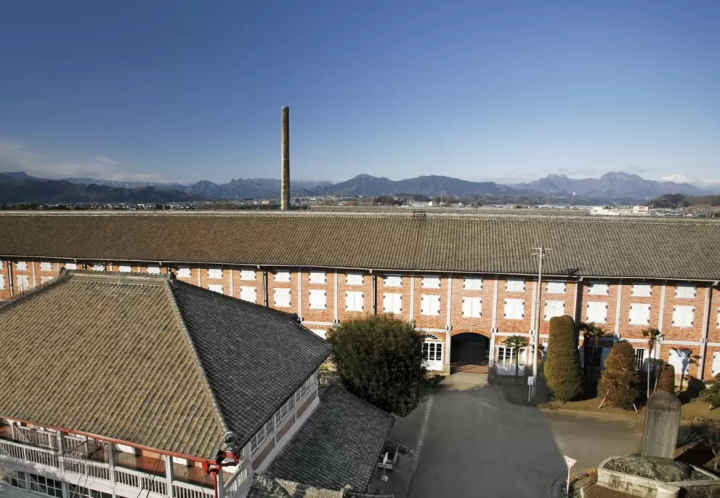

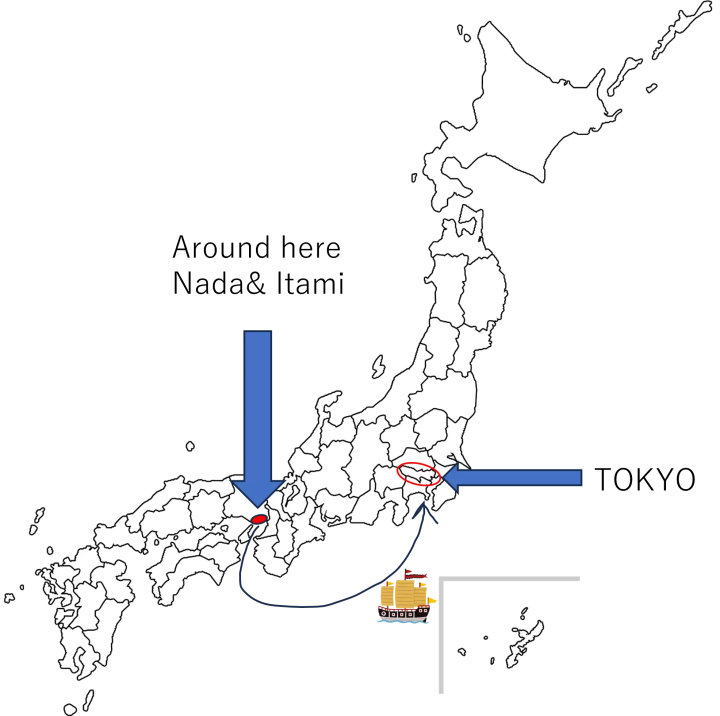

江戸時代には多くの人も日本酒を飲めるようになりました。このころ、船での流通が確立され始め、兵庫県の伊丹や灘の酒が江戸(現在の東京)へ輸送されるようになりました。伊丹や灘の日本酒は人気となり、日本酒の最大の生産地になりました。

また、安定した品質の酒をつくるための技術開発は進み、現在とほぼ同じスタイルの日本酒製造方法が江戸時代中期(約18世紀ごろ)までに確立します。

1800年以降

製造方法が確立された後、米や水の研究や、製造設備も進められます。

瓶に詰めて販売したり、製造設備でいうなれば、木桶での保存からホーロータンクへ変わっていったり…木材中心の生活からだんだんと変化していきました。戦争では酒税法による影響が大きいのですが、これはまた別でお話します。戦時中、戦争後は日本酒の風味に似せた合成清酒が多く製造、消費されたといいます。

1990年以降

「清酒の製法品質表示基準」が適用され、ラベルへの表示が義務づけられました。これにより「特定名称酒(純米や吟醸酒など)」や「普通酒」という呼び方が広まったとされています。その後、スパークリング日本酒やアルコール度数の高い日本酒なども販売されたり、様々な種類の日本酒が作られるようになりました。近年ではヴィンテージ日本酒も注目されています。

今すぐ兵庫県 淡路島 古酒の舎 をチェック!

株式会社匠創生は10年以上熟成された日本酒、焼酎、梅酒、泡盛を全国の酒蔵から集め、ワインソムリエが美味しいと厳選した銘柄を「古昔の美酒(いにしえのびしゅ)」という古酒ブランドで展開しております。 日本人でも10年以上熟成された日本酒を知る人は少ないでしょう。 知られてはいませんが、日本の皇室の儀礼でも使用されています。 匠創生は2つの直営店舗を持っています。 ①青海波 古酒の舎 1階 熟成酒のギフトセットを免税で販売しております。 2階 淡路産の食材を使用した料理と古昔の美酒の飲み比べを楽しめます。 ②古酒の舎 表参道店 ギフトセットの販売 日本産の熟成酒の世界をぜひお楽しみください。