ものづくりやアートを体験!新潟の4都市がもつ文化巡り旅

職人の街・燕三条に始まり、温泉と大きな神社がある街・弥彦、錦鯉の街・小千谷、そして最後に芸術の街・十日町と、新潟県にある4つの街の文化や特徴について紹介します。

目次

■ 十日町市 芸術の街

・越後妻有里山現代美術館 [キナーレ]

・鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館

・まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」

・清津峡渓谷トンネル

・途中で見かけた気になるアート作品

・十日町市博物館で歴史を学ぶ

・受け継がれてきた文化を知るきもの絵巻館

・名物・笹団子作り体験

・ 十日町市内の宿泊所

・十日町ふれあいの宿交流館

・農家民宿さんぜん

・ 帰りは越後湯沢駅でおみやげ探し

| 芸術の街 十日町 |

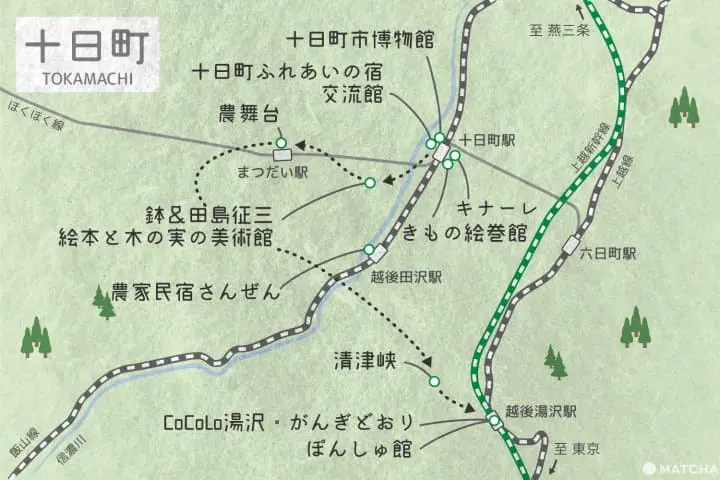

十日町は、新潟県の南部に位置する、スキー場で有名な越後湯沢の隣の街です。積雪量が多く、冬は一面の銀世界が見られます。

しかし今回私たちが訪れたのは、夏。なぜなら、十日町では3年に1度、街全体が世界中の芸術家によるアート作品でいっぱいになる、大規模な芸術展 大地の芸術祭「越後妻有アートトリエンナーレ」が開催されるからです。

作品の多くは人と自然のつながりを理念に掲げ、それぞれの地域の特色を作品のコンセプトにしています。作品と気づかないほど周囲に溶け込んでいたり、目を見張るほど派手な作品だったり。それらが持つ意味は何かと考えさせられます。

十日町は、その会場の一部。芸術展が開催される年でなくても、作品が公開されている場所が多数あり、常にイベントや季節展が開催されています。

今回私たちは、芸術展の年でなくても見れる場所を訪れました。鉄道では不便な場所もあるので、十日町駅近くでレンタカーを手配しておくと便利です。

十日町市へは、東京方面からは越後湯沢駅で下車して十日町駅を通過する列車か、六日町駅で一度乗り換えが必要になる在来線に乗り換えてください。

新潟から来た場合は、浦佐駅、六日町駅で電車を2回乗り継ぎます。

越後妻有里山現代美術館 [キナーレ]

十日町駅からほど近い位置にある越後妻有里山現代美術館 [キナーレ]。館内に入ると、打ちっぱなしのコンクリートの建物に囲まれた大きな池があります。

入館料 : 大人800円、子ども(小中学生)400円

スポンジで船を作って水路に浮かべる作品、カラフルな休憩所の中にアイスクリーム店、そしてボードに乗って池の上で遊べる「SUP(Stand up paddle boarding)」など、取材時には夏にぴったりの企画展が開催されていました。

2Fには、池の水に建物の姿が反射して、まるで鏡に映っているように見えるポイントがあります。実はこれ、反転させた建物の写真が池に貼られているもので、レアンドロ・エルリッヒ氏による作品「Palimpsest: 空の池」なんです。

ほかの地点から見ると、反射している写真は引き伸ばしすぎておかしく見えますが、惹きつけられる作品です。

上の写真もレアンドロ・エルリッヒ氏が手掛けた作品「トンネル」。越後妻有の渓谷を車で通っていた際に、トンネルから強いインスピレーションを受けて作られました。奥に進むほど身の回りの物が小さくなっていく、可愛い遊び心が隠されています。

トンネルから出ると、この辺りの豪雪地帯でよく見られる「かまぼこ倉庫 」(写真右)の中にあったことに気づきました。

栗田宏一氏による「ソイル・ライブラリー/新潟」。新潟県内で採取された土を詰めたビンが壁一面に並べられ、美しいグラデーションを描いています。

渦巻くトンネル「Rolling Cylinder,2012」の中を歩いていると、なんだか私たちもトンネルと一緒に回っているような錯覚に陥ります。これこそがカールステン・ヘラー氏による、この美術館でもっとも有名な作品のひとつです。

マッシモ・バルトリーニfeat. ロレンツォ・ビニの両氏が手掛けた「○in□ (circle in square)」をコンセプトに掲げる「越後しなのがわバル」。スイーツやドリンクを販売するレストランです。

丸いテーブルには黒い線が描かれており、つなげて並べると信濃川の姿になります。天井には大小の白い丸がゆっくり回転していて、まるでキラキラと光が差し込む川底にいる気分。

オリジナルグッズを販売するミュージアムショップでは、さまざまな作品や、酒や米のような地元の特産品にまつわる商品があります。デザイナーがデザインを手がけたパッケージもあり、どれも欲しくなってしまうものばかり。

筆者の一番のお気に入りは写真右上にある、コシヒカリが大きな米粒型の容器に詰められているものです。300グラム入りで値段は税別800円。

※「トンネル」「Rolling Cylinder,2012」また「越後しなのがわバル」は、2020年12月をもって展示を終了しました。

にいがた観光ナビで詳細を見る

鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館

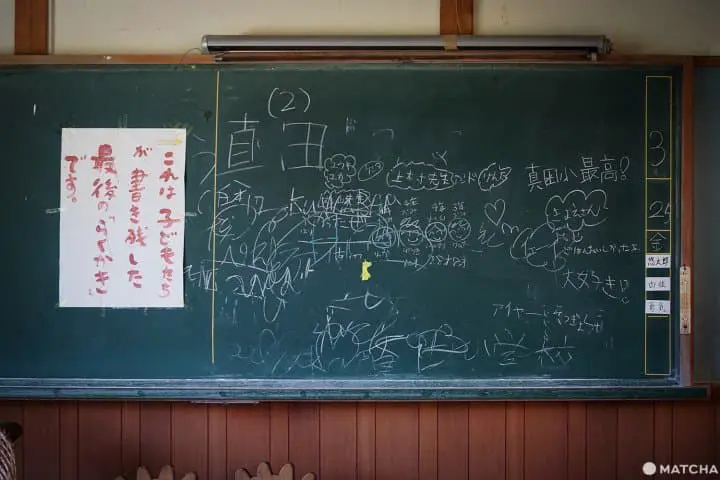

少子化のため廃校になった真田小学校が、絵本作家の田島征三(たしま せいぞう)氏が描く、体験型「空間絵本」美術館・鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館として生まれ変わりました。

美術館は『学校はカラッポにならない The School Won't Become Empty』という絵本と同時に公開されました。これは最後の在校生であるユウキ、ユカ、ケンタの3人と、学校に潜むオバケたちの物語です。

3人の子どもたちは、オバケたちがうごめく校舎へ冒険に繰り出します。

作品の数々を見てみると、たくさんの木の実や流木で構成されていることに気づくでしょう。田島氏の作品にはこれらがよく使われています。

最後の在校生たちが黒板に書き残した落書き。物語にリアリティが増しますね。

1Fには絵本や田島氏の作品が集められているショップと、小さなカフェ・Hachi Caféがあります。可愛い空間の中でコーヒー、ケーキ、料理などをいただけます。

にいがた観光ナビで詳細を見る

まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」

まつだい「農舞台」 は2003年に建築家グループMVRDVによって設計されました。ギャラリーや体験イベントを通じた郷土文化の発信、特別展、レストランやショップがあります。

入館料 : 大人 500円、子ども(小中学生)300円

丘の上には散策しながら見られる作品が多数あります。全部見て回るなら、1~2時間ほど余裕をみておきましょう。

建物の入り口付近には、巨大な花のオブジェ「花咲ける妻有」。鮮やかな色遣いと水玉模様は、かの有名なアーティスト・草間彌生氏を置いてほかにいません。

小沢剛氏による「かまぼこアートセンター」。大きいものから小さいものまで順に並ぶかまぼこ型倉庫です。普通のサイズですら可愛く見えてくるものですから、小さい倉庫はそれ以上です。

イリヤ&エミリア・カバコフ両氏による「棚田」。人型の彫刻たちが、田んぼの代掻きから稲刈りまでの稲作の工程を表現しています。

農舞台の館内には展望台があり、この作品が眺められます。まるでこのために農舞台を建てたと言われても、おかしくないほどの絶景です。

施設内のアートにも注目

学生時代に黒板に落書きしたことがない、なんて人はいますか? ここ「関係―黒板の教室」はみなさんの夢を叶えてくれます。なぜならこの教室は全部、床や壁、天井に限らず机や椅子まで黒板でできているんです。

机の引き出しを開けてみると、もうひとつの作品「引き出しアート」がありました。いずれも河口龍夫氏が手掛けた作品です。

里山と棚田を一望できる、水色で統一されたレストラン「越後まつだい里山食堂」で昼食をいただきましょう。

料理に使われている食材は、地元で採れたものにこだわっています。取材時にはガパオライス(800円)もありました。ケーキやジュースもあるので、カフェ利用も可能です。

取材時の企画展ではテイクアウトメニューを注文して、豊福亮氏の作品であるフードコート「神加味中心(かみがみちゅうしん)」で食べることもできました。全国から集まった日本の神々や精霊たちが、怪しい雰囲気を醸し出しています。

強烈な赤色のギミック付きトイレは、ぜひみなさんの目で見に来てください。トイレさえもお洒落で遊び心に溢れていました。

にいがた観光ナビで詳細を見る

清津峡渓谷トンネル

日本三大峡谷のひとつ、清津峡。人々が峡谷の美しい景色を安全に楽しめるように、と1996年にトンネルが開通されました。そして2018年に、中国出身で建築事務所「MADアーキテクツ」の建築家、マ・ヤンソン氏によって越後妻有アートトリエンナーレの作品「Tunnel of Light」として生まれ変わったのです。

通路がたくさんの色に染められています。「行った先で何に出会うのだろう」と探求心を掻き立てる、謎めいた雰囲気。

第一見晴所からは、鉛筆を束ねたような六角形の岩肌の美しさを鑑賞できます。岩肌は地下から吹き上がったマグマが収縮したもの。押し上げられて山の形になったところに、清津川の浸食を受けて現在の峡谷の姿になったそうです。

第二見晴所には、中央に宇宙船のようなメタリックカラーのカプセル「見えない泡」があります。中にはトイレが2部屋あり、峡谷側の個室は内部からしか見られないメタル状のフィルムに覆われています。日本一見晴らしのいいトイレといっても過言ではないでしょう。

第三見晴所「しずく」には、水滴のような形の鏡がトンネルの壁一面にちりばめられています。空が暗くなるほどに鏡の裏から灯る赤い光だけが輝きを増して、まるでトンネルを燃え上がらせているようです。

トンネルの入り口から歩き続けること750メートル。最奥、パノラマステーションの「ライトケーブ(光の洞窟)」に到着しました。

トンネルの床は端から端まで水盤に、壁はステンレススチールに覆われて、外の峡谷の姿をトンネルの中にくっきりと映し出し、ひとつの景色へと溶け込ませています。

11月ごろなら一面の真っ赤な紅葉が、12月~3月ごろなら真っ白な雪景色が楽しめます。4つの季節全ての景色を見てみたいですね。

エントランス施設の2Fには足湯があり、浸かりながら天井を仰ぎ見ると、丸い鏡が清津峡を映してくれています。こちらもマ・ヤンソン氏の作品「ペリスコープ(潜望鏡)」です。1Fはカフェがあるので、こちらで休憩してもよいでしょう。

にいがた観光ナビで詳細を見る

途中で見かけた気になるアート作品

道中にもたくさんのアート作品がありました。その中から何点かご紹介します。

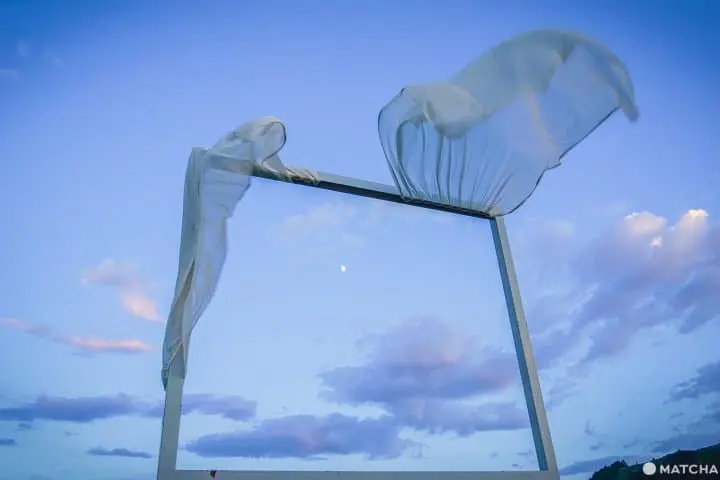

内海昭子氏による作品、「たくさんの失われた窓のために」

同氏による、メッセージ性を含んだ作品「遠くと出会う場所」

ジャウマ・プレンサ氏の作品、「鳥たちの家」。 作品名の通り、鳥の家として「鳥は天と地を繋ぐ存在であり、脆く儚い自然の化身で大切に守られるべき存在である」というコンセプトのもとに建てられました。

リチャード・ウィルソン氏の作品「日本に向けて北を定めよ(74°33'2")」

ひっくり返った家のように見えてくる、水色の鉄枠。ロンドンにある自宅を構造だけ残して削り、方位を保ったままロンドンから妻有まで通り抜けさせたらどうなるだろうとイメージした作品のため、ひっくり返って傾いた家になっているそう。鳥居の近くに建てられているので、不思議さが際立ちます。

十日町市博物館で歴史を学ぶ

さまざまなアート作品を堪能したら、ここがどんな街でどんな歴史を歩んできたのか十日町市博物館で学びましょう。ここは前身の博物館から移転して2020年6月にオープンしたばかり。十日町駅から徒歩10分ほどの場所にあります。

VRなどの最新技術を使った設備と実際に触れて体感できるコーナーもあり、見るだけの博物館というイメージが覆るでしょう。

常設展 入館料 : 大人 500円、中学生以下の子どもは無料。

展示室に入る前に、巨大な十日町市の地形模型があります。実はこれも「十日町空中散歩」という展示資料の一部。十日町市の気候、風土や歴史、文化を、ビデオ映像とホワイト地形模型上に映し出されるプロジェクションマッピングで学べます。

館内のすべての展示解説には英語も併記されています。

続いて、3つのテーマにわかれた展示室に向かいます。展示には説明文もありますが、音声ガイド(Audio Guide)サービスはさらに多くの解説を聞くことができます。日本語・英語が選べて料金は300円です。

1.国宝の火焔型土器

燃え上がる炎のように渦巻く文様が浮かぶ火焔型土器。紀元前3,400~2,400年ごろの土器で、十日町市の周辺では数多くの火焔型土器が発掘されてきました。これは、縄文時代から信濃川流域に集落が形成されていた証といえるでしょう。

国宝に指定されている土器は、国宝展示室で見られます。博物館に展示しているのは収蔵品のほんの一部。そのため度々企画展を開き、さまざまな土器を展示しています。

見るだけでなく、実際に触ることもできます。上の2枚の写真は、素材、大きさ、重さが国宝の火焔型土器と同じ高精細の模型。持ち上げてみると想像以上に重かったです。

下の2枚の写真はパズル型の模型で、組み立てられるよう磁石が埋まっています。ぜひ販売してほしい一品です!

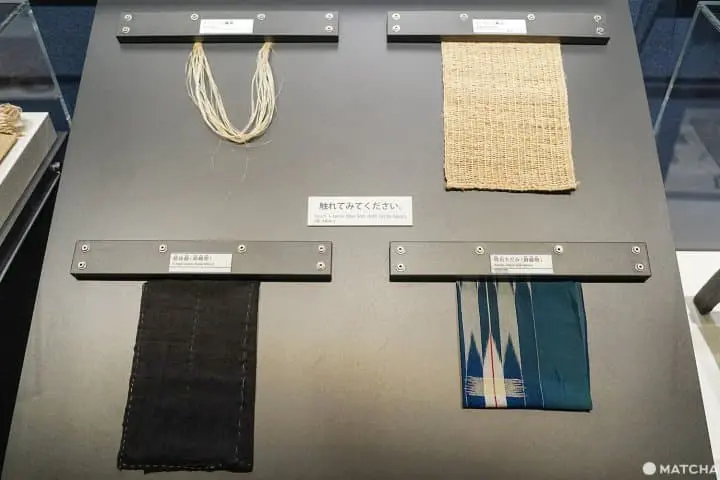

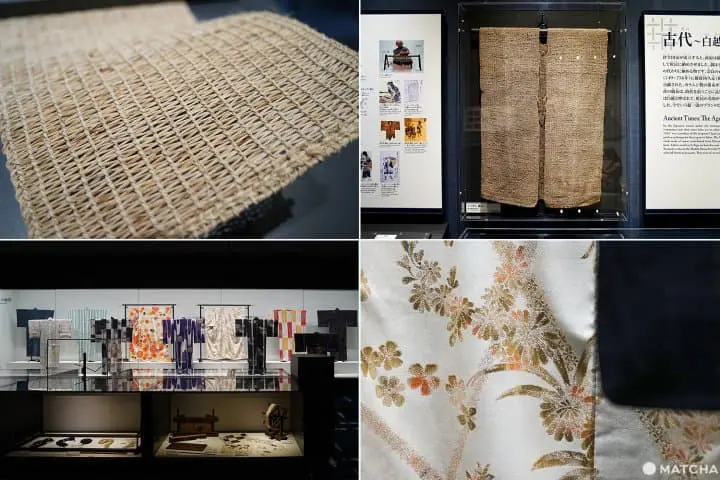

2.織物の歴史

現在この博物館が建っている場所から、紀元前4世紀~後3世紀中ごろに使われていた紡錘車(ぼうすいしゃ)が出土したそうです。

織布は、カラムシから麻(写真左下)へと使う繊維が変わり、その後上質な絹織物(写真右下)へと進化。絹織物技術の発明は、布を美しくかつ高品質なものにして、やがては地域の特産品となり人気を集めました。

麻布は丈夫で耐久性に優れているため、昔の人々は服の上から重ね着する、ベストのような衣服を作っていたといわれています。

3.雪と信濃川

3つ目の展示では極寒の雪の中で暮らす十日町の人々の生活にスポットを当てています。

雪の上を歩くための履物、ソリ、雪を切るノコギリ、雪を防ぐための蓑。これらは全て昔の人々が使っていた実物です。降ったばかりの新雪と、積もって固まりになったざらめ雪の重さを比べられるコーナーもありました。

部屋の一番奥は、移築した築200年の古民家。当時の人々の暮らしがうかがえます。靴を脱いで中に上がることもできますよ。

おみやげを買うならミュージアムショップへ

展示室を見学した後は、エントランスのミュージアムショップで記念品を見てみましょう。火焔型土器をモチーフにしたグッズがたくさんあります。ブローチ、キーホルダー、ペン立て、布製の人形、ポストカード類もありました。

受け継がれてきた文化を知るきもの絵巻館

先ほど見てきた通り、織物は十日町市で古来より受け継がれてきた文化のひとつ。「着物の街」とも称されています。着物について詳しく知りたい方は、きもの絵巻館に行ってみましょう。

日本らしいおみやげを買いたい人向けに、着物や和柄の生地を使った小物を販売しているお店です。場所は十日町駅から徒歩10分ほど。

1Fには扇子や小物入れ、きんちゃく袋などがあります。写真右上のネクタイは、顔を近づけて見てみると柄が火焔型土器を並べているものでした。2Fにはさまざまな場面で着られるたくさんの種類の着物がありました。

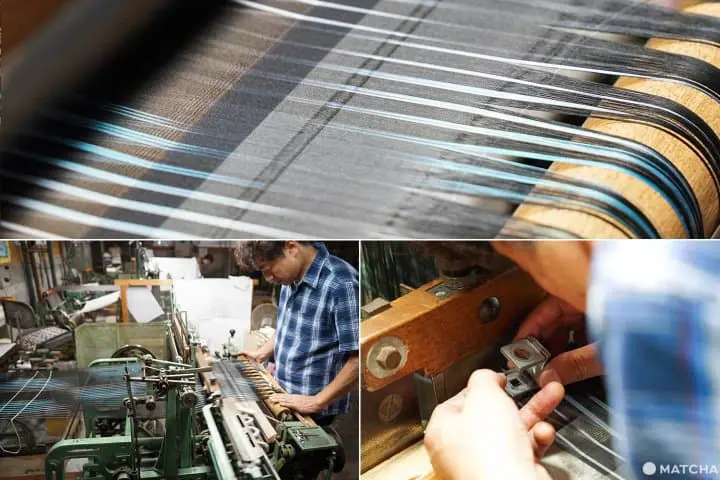

予約をしたら工場見学へ

ここには布を織ったり染めたりする自社工場もあります。見学したい人は、予約をしてスタッフに案内してもらいましょう(案内は日本語のみ)。

最初に訪れた部屋は「友禅工房」。繊細に描かれた柄と鮮やかな色彩が特徴の友禅模様に布を染めます。染色方法には2種類。ひとつは「手描き友禅」で、職人が一色ずつ筆で彩色しています。間違いなく価値も値段も高級品です。

もうひとつの方法は「型友禅」。穴が開いた型紙を模様の形に置いて、上から色を付けていきます。これなら短い時間で大量生産が可能ですが、一色につき使われる型紙も一枚。布一枚を染め上げるのに、型紙が300枚以上も必要になることもあるそうです。

彩色のあとは糊伏せ(のりぶせ)、そして引染工房で地染めする作業へと続きます。布は皺が生じないよう、ピンと張った状態で引き上げられています。そうしないと皺になっている上から色が入れられてしまうのです。また、色が褪せないよう、室内の湿度と温度は厳しく管理されています。

よく乾燥させたら染着・発色させるために布を蒸します。そして糊と余分な染料を洗い流すと、綺麗な友禅染のできあがりです。

「織機場」では、室内に入るとリズムを刻み続ける機織り機の音が聞こえてきました。

百を超える数の糸が、細かく織り込まれていきます。これは十日町の伝統工芸品「明石ちぢみ」です。薄手で通気性に優れていて、夏用の着物を作るのに使われます。使われている絹糸は非常に細いもので、仕上がりを確認するのにルーペが必要になるほどです。

名物・笹団子作り体験

新潟の名物のひとつに笹団子があります。笹団子とは、餡子入りの緑色の団子で、笹の葉に包まれている和菓子です。

今回のアクティビティはHOME away from HOME Niigataから申し込みました。こちらは伝統的な機織りや郷土料理作り体験、古民家への宿泊ツアーなど、地域に根差したアクティビティを紹介する会社。地元の人々の日常を体験してみたいという人にぴったりです。

体験料 : 1人3,000円。2人以上から申し込めます。

駅に集合したら、材料が準備されているスタジオに向かいます(※)。

笹団子は、何百年も昔の江戸時代に生まれたそう。左奥の緑色の粉末はよもぎの粉末。独特の香りがあり、和菓子によく使われます。笹の葉には抗菌効果があるといわれていて、これでお菓子を包むと日持ちするようになります。

※:日にちにより開催場所が異なる場合があります。

今回は粉を混ぜるところから体験しました。もち米粉と米粉、そしてよもぎの粉末に水を加えてよくこねます。その生地を、餡と同じ数に分けて平らに伸ばし、餡を詰めたらしっかり口を閉じて形を整えます。笹の葉と合わせて端と端を結び、約20分蒸し上げます。

できあがったのは、おやつにぴったりの香り立つ笹団子。冷蔵庫に入れたら1週間くらい日持ちします。

興味がある人は、HOME away from HOME Niigataの公式HPで詳細を確認、申し込みができます。

十日町市内の宿泊所

古民家の趣がある十日町の宿泊所を2カ所紹介します。日本らしい家が好きな人は、きっと気に入りますよ。

十日町ふれあいの宿交流館

十日町駅から徒歩7分ほどの距離に、石垣の上にある大きな宿、十日町ふれあいの宿交流館があります。

この建物は築40年の日本建築の古民家をリノベーションしたもの。伝統工芸品で飾られた館内は、当時の雰囲気がそのまま残っています。

トイレやお風呂は共同。通常、ほかにも宿泊客がたくさんいる時は、お風呂の利用時間を予約するためにボードに名前を書くようになっているそうです。この日泊まっていたのは私一人だけ。快適に使わせてもらいました。

重要なポイントは、1Fがバリアフリーであることです。段差がある場所には車椅子に対応したスロープが設置されていますし、トイレもお風呂も広いスペースが用意されています。

寝室は1Fと2Fにあり、ベッドタイプと布団タイプの部屋があります。今回泊まったのは1Fのベッドタイプの部屋です。冷蔵庫や広縁に椅子もありました。

ここは夕食のサービスはありませんが、歩いて行けるおいしいお店を女将の大橋さんが教えてくれます。ちなみに、十日町は蕎麦が有名ですよ。

翌朝、台所から漂うよい匂いで目が覚めました。大橋さんが朝食の支度をしていたのです。青々とした田んぼの景色が、爽やかな朝を演出してくれています。冬には外の景色は雪の白一色に様変わりします。

朝食は、ドラマに出てくるような日本らしい料理でした。食材はこだわりの地元産ばかりです。魚に野菜の小鉢、味噌汁、そしてコシヒカリのご飯と生卵。生卵は食べるときに醤油をちょっと垂らして、卵かけご飯にしていただきます。

まだ卵かけご飯を食べたことがない人は、ぜひお試しください。臭みも全くありませんよ。どうしても食べられないという人は目玉焼きに変更もできます。

宿泊費は1泊8,000円で、予約は宿泊予約サイトの「airbnb」で予約できます。インスタグラムは @kouryukanからフォローできます。

農家民宿さんぜん

十日町駅から飯山線に乗って3駅先の越後田沢駅で下車、そこから徒歩6分ほどのところにある、田んぼの中に佇む木造古民家が農家民宿さんぜん。日本の農家体験をしてみたいという人向けに民宿を営んでいる、築160年の古民家です。

広いダイニングは2Fまで吹き抜けになっています。

2Fには、寝室の前のロフトにリビングと可愛いハンモックがありました。

部屋は2タイプあり、今回泊まったのは民宿の正面向きの部屋でした。もう一方の部屋には朝日が降り注ぐバルコニーがあります。

2つの部屋を区切っているのは、シャンプーとボディソープ付きのシャワールーム、ウォシュレット完備のトイレ、そしてミニ休憩ルームです。

お茶をいただき一休みしたあと、オーナーの広田さんが家の周りにある野菜畑に案内してくれました。そこには唐辛子や茄子、トマト、枝豆(枝豆)、バジル、ミントなど数えきれないほどの野菜がありました。ついさっきいただいたハーブティーも、ここから摘んできたんですね。

ここでは稲刈りや野菜の収穫など、季節に応じた農業体験に参加できます。宿泊の予約をする際に、当日に参加できる体験メニューを問い合わせてみてください。体験は別途料金がかかります。

夕食はついていないので、食べに出かけたり、テイクアウトして部屋で食べたりしましょう。朝食は予約時に伝えると、500円で食べられます。

使われている野菜のほとんどは自家製で、その新鮮さはお墨付きです。魚とご飯、そして熱々の味噌汁が一緒に出てきます。

朝食の後、広田さんが隣の別棟も見せてくれました。こちらは一棟まるごと借りられるファミリー・グループ向けの部屋で、キッチンもついています。

公式HPもチェックしてみてくださいね。

帰りは越後湯沢駅でおみやげ探し

「がんぎ」とは、歩道を雪から守るために家の前に建てられた軒のこと。新潟県内で多く見られます。ここでも店の前の通路にがんぎが設置されているので、街中を歩いているような雰囲気です。

中心にあるのは中央いちば。蒸したてから冷蔵タイプまで揃っている笹団子や饅頭、新潟に関するデザインの小物、燕三条産の金物もあり、おみやげ探しにぴったりの場所。

一番のお気に入りは、米袋から作られた商品です。写真のように、新潟県のお米「コシヒカリ」と書かれた部分がポーチの柄に使われていて、とてもお洒落!

ぽんしゅ館

ほか、新潟全土から吟味した地酒を取り揃える「ぽんしゅ館」、糀を使ったカフェ「糀らって」もあり、休憩スペースとしてもオススメです。

酒好きの人にオススメしたいのが、ぽんしゅ館の入り口にある日本酒の試飲体験です。店内には新潟県内から集めた100を超える種類の日本酒がずらり。500円を支払うと、お猪口1個と金のメダル5枚と交換できます。

試飲してみたい酒のマシーンにお猪口を置き、指定の枚数のメダルを投入して黄色のボタンを押すと、日本酒がお猪口に注がれます。くれぐれも飲みすぎには注意してくださいね。

にいがた観光ナビで詳細を見る

新潟の4都市がもつ4種の文化を巡る旅

今回の新潟の旅では美しい景色を見られただけでなく、自分で実際に作って、触れてといった体験もできました。銅タンブラーや笹団子作り体験に限らず、日本の旅館や古民家に泊まることや芸術鑑賞を楽しむこともまた、体験といえましょう。

次回の日本旅行はぜひ新潟で、伝統文化から最新のカルチャーまでさまざまな日本に触れてみてくださいね。

あわせて読みたい

In cooperation with 新潟県観光局 国際観光推進課、燕三条地場産センター、燕市産業史料館、玉川堂、弥彦村役場 観光商工課、弥彦神社、弥彦山ロープウェイ、四季の宿みのや、小千谷市 錦鯉の里、越後妻有里山現代美術館「キナーレ」、まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」、十日町市博物館、HOME away from HOME niigata、きもの絵巻館、清津峡渓谷トンネル管理事務所、絵本と木の実の美術館、十日町ふれあいの宿交流館、農家民宿さんぜん、JR東日本新潟シティクリエイト株式会社、株式会社 レルヒ ぽんしゅ館 越後湯沢驛店

![[D053]まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」 / MVRDV](https://place.matcha-jp.com/resize/200x2000/2025/08/08-10-15-51-3200add48eab83a3fd72c0080206e1d34a71.webp)